第2回 発達心理学の諸理論

第2回 発達心理学の諸理論

発達について、これまでいくつかの理論が提唱されている。5人の代表的な研究者(ピアジェ、ヴィゴツキー、エリクソン、ブロンフェンブレンナー、バルテス)による理論を紹介する。

【キーワード】

発生的認識論、発達の最近接領域、ライフサイクル論、生態学的発達理論、生涯発達理論

1.ピアジェの発生的認識論

2.ヴィゴツキーの発達の最近接領域

3.エリクソンのライフサイクル論

4.ブロンフェンブレンナーの生態学的発達理論

5.バルテスの障害発達理論

1.ピアジェの発生的認識論

ジャン・ピアジェは、発生的認識論を提唱した心理学者です。彼は、子どもたちがどのようにして知識を獲得するかを研究し、認知発達に関する重要な理論を発展させました。

ピアジェによると、知識は、個人が自分自身の経験を通じて構築することができるものであるという考え方が基礎にあります。このプロセスは、個人が世界を知るための方法であり、個人は認知的スキームと呼ばれる基本的な考え方を形成し、そのスキームを使用して新しい情報を受け入れ、処理することができます。

ピアジェは、認知的スキームが発達すると、個人は新しい情報を受け入れ、それを自分の知識の枠組みに組み込むことができると考えました。彼は、子どもたちが認知的スキームを構築するために、自分自身の経験を通じてアクティブに探求する必要があると主張しました。

ピアジェによると、認知発達には、4つの段階があります。それぞれの段階は、前の段階の発達から生じる課題を解決するために、個人が経験する必要があります。最初の段階は、感覚運動期であり、最後の段階は形式的操作期です。彼はまた、認知的発達は、年齢や経験に応じて一定の順序で発生すると主張しました。

ピアジェの発生的認識論は、現代の認知心理学の重要な理論の1つです。彼のアプローチは、子どもたちが知識を獲得するためには自分自身の探求が重要であることを強調しています。そして、認知発達は、年齢や経験に応じて発生することを示しています。

2.ヴィゴツキーの発達の最近接領域

ヴィゴツキーの発達理論において、最近接領域とは、子どもが自分で解決できない課題や問題を、成人やより経験豊富な他者と協力して解決することで、発達を促進する領域を指します。このような協同的な活動は、子どもが新しいスキルや知識を身に付け、より高次の認知機能を発達させることができるとされています。

ヴィゴツキーは、社会的相互作用や協同的な活動が、子どもの発達に重要な役割を果たすと考えていました。彼は、最近接領域において、子どもと成人や他者との間で、言語や非言語のコミュニケーション、指示や示唆、モデリング、フィードバックなどが交換され、子どもの認知発達が促進されると主張しました。

最近接領域は、ヴィゴツキーの発達理論において、子どもの発達に大きな影響を与える概念の一つであり、教育や保育の現場でも重要な考え方として取り入れられています。

3.エリクソンのライフサイクル論

エリクソンのライフサイクル論は、人が生涯を通じて経験する心理的な発達段階を説明する理論です。エリクソンは、人が生涯を通じて8つの発達段階を経験すると考えました。それぞれの段階は、特定の心理的課題を解決することに焦点を当てています。

エリクソンが提唱した「ライフサイクル論」とは?年齢別の発達課題をわかりやすく解説

4.ブロンフェンブレンナーの生態学的発達理論

ブロンフェンブレンナーの生態学的発達理論は、人間の発達を社会的・文化的なコンテキストの中で捉える理論です。この理論は、個人の発達を5つの相互作用する要素で説明しています。

- マイクロシステム:個人が直接関わる家族や友人、学校、職場などの小さな社会的環境を指します。

- メソシステム:複数のマイクロシステムが相互に作用することで形成される大きな社会的環境を指します。例えば、家庭と学校の間には、親や教師が関係するメソシステムが存在します。

- エクソシステム:個人が直接関わらないが、個人の発達に影響を与える社会的環境を指します。例えば、両親の職場の文化や政治的な状況などが含まれます。

- マクロシステム:文化的、社会的な価値観や信念、法律、政治制度などの大きな社会的環境を指します。

- クロノシステム:時間の経過によって変化する社会的環境を指します。例えば、個人が生まれた時代や時期によって、社会的環境は異なるということです。

このように、ブロンフェンブレンナーの生態学的発達理論は、個人の発達を社会的・文化的なコンテキストの中で捉え、それらの相互作用が個人の発達にどのような影響を与えるかを説明しています。

5.バルテスの生涯発達理論

バルテスの生涯発達理論は、スイスの心理学者であるジャン・ピアジェによって提唱された発達心理学の理論であり、人間の発達がどのように進行し、どのような段階を経るかを説明するものです。

バルテスの生涯発達理論は、人間の発達を4つの段階に分けています。第一段階は、知覚・運動期であり、生後0〜2歳の赤ちゃんが経験する時期です。第二段階は、前操作期であり、2〜7歳の幼児期に経験されます。第三段階は、具体操作期であり、7〜11歳の児童期に経験されます。最後に、第四段階は、形式操作期であり、11歳以降の思春期・青年期に経験されます。

バルテスの理論では、各段階には発達における主要な課題があります。例えば、知覚・運動期では、自己中心的な視点から脱却し、外界を理解することが重要な課題です。前操作期では、物事の象徴化や記憶の発達が重要な課題であり、具体操作期では、論理的思考や数学的な概念の理解が必要とされます。最後に、形式操作期では、抽象的な概念の理解や、仮説検証、反証能力が必要とされます。

バルテスの生涯発達理論は、人間の発達が一定の段階を経て進行するという点で重要な貢献をしました。また、バルテスは、発達の進行は環境と相互作用しながら進むことを重視しました。

発生的認識論

genetic epistemology(英),e´piste´mologie ge´ne´tique(仏),genetische Epistemologie(独)

【発生的認識論の方法】 発生的認識論は,その方法論においても哲学的認識論と決定的に異なっている。第1に,発生的認識論は哲学的認識論よりはるかに課題を限定して提起する。哲学的認識論のように認識一般を問題とするのではなく,数学的認識,物理的認識,生物学的認識など諸々の認識を個別的に取り上げてその発達過程を検討する。課題を限定して提起することは,発生的認識論を科学として確立していくためには不可欠な自己抑制である。「認識とは何ぞや」と認識一般を問題とするとき,認識に対する哲学者の存在観,形而上学まで問われることになり,その認識論にはどうしても事実的裏付けのない価値判断が入り込む。そのため研究者間で見解の一致を得ることが難しく,一人ひとりの哲学者がそれぞれ独自の認識論をもつということで終わってしまう。発生的認識論はこのような陥穽にはまることを避け,研究者間の一致が可能な範囲にまで課題を限定して問題を提起する。

第2に,哲学的認識論はもっぱら思弁的反省に依拠していたのに対し,発生的認識論は検証可能な固有の方法をもつ。すなわち,認識の妥当性の問題にかかわるときは論理学,数学,サイバネティックスなど形式的方法méthode formelleを援用し,認識の発生の問題にかかわるときは常に事実かどうかを検証しようとする。科学的認識の歴史的発展過程に定位するときは歴史批判的方法méthode historico-critiqueを用い,認識の系統発生に定位するときは認知考古学を含む社会発生的方法méthode sociogénétiqueを用い,認識の個体発生に定位するときは心理発生的方法méthode psychogénétiqueを用いる。これら三つの発生的方法のうちいちばん重要なものが心理発生的方法である。歴史批判的方法は人類の科学的認識の歴史をたどることになるが,この方法は歴史的資料が遺されていない限り不可能である。知りたい事項について資料が遺されているとは限らないし,過去にさかのぼればさかのぼるほど資料は断片的となってしまうという限界がある。社会発生的方法は遺された人類化石,文化的遺物に基づいて人類の進化過程におけるヒトの認識能力の発展をたどることになるが,この方法もまた資料として化石や遺物が遺されていない限り不可能である。そのうえこれらの証拠は物質的資料であるため,進化途上にある人類の精神生活を知るうえできわめて間接的な証拠でしかない(たとえば,ネアンデルタール人はどの程度ことばを話すことができたかを調べることを想像されたい)。それに対して,心理発生的方法は子どもの認知発達過程をたどることになるので,子どもが研究資料の提供者である。子どもはわれわれの身の周りにいくらでもいるので,研究者は研究資料に事欠くことはない。とくに,研究者は自分の研究テーマに合わせて課題設定をし,観察・実験・調査を行ない必要なデータを収集できるので,心理発生的方法は発生的認識論における最も強力なアプローチとなる。そのうえ,歴史批判的方法にせよ,社会発生的方法にせよ,そこで研究対象となっている認識は,たとえ古代にさかのぼったものであったとしても,相対的にはすでに十分洗練されたおとなの認識を扱わざるをえない。それに対し,心理発生的方法は青年,児童にとどまらず,幼児,乳児,新生児,胎児まで研究対象とすることができるので,認識の初歩的段階にまでさかのぼってその発生過程を調べることができるという強みがある。このように発生的認識論は心理発生的方法をとくに重視するため,発生的認識論研究は発達心理学研究へと合流してくるのである。

哲学者は発生的認識論が発生的方法に訴えることに異議を唱え,「認識論は妥当な認識の理論である。しかし,認識の妥当性はその認識を獲得するまでの過程には依存しないのであるから,認識の発生過程を検討しても認識論的課題の解決に役に立たない」と言うかもしれない。たしかに,認識の妥当性そのものを問題にするのであれば,形式諸科学を援用する必要がある。しかし,ある発達水準にいる人びとがある認識を規範的なものと信じているということは一つの事実(ピアジェはこれを規範的事実faits normatifsとよんでいる)である。また,規範的とは感じられなかった認識が発達とともに規範的認識として精神に課せられるということが見いだされれば,規範の漸次的獲得ということも一つの事実となる。このような事実は心理発生的方法によって説明しなければならないのである。したがって,認識論研究において心理発生的方法を採用することは,認識論が妥当な認識を扱うことと少しも矛盾しない。それどころか,認識の事実問題の解決において発生的方法という実証的方法論をもつことは,認識論が科学となるために不可欠である。たとえば,真に不変的な認識(イデア)は「想起reminiscence」によって可能になるというプラトンの実在論的認識論は,「人は想起によって妥当な認識に到達するのか」という事実問題を提起している。プラトンは想起説を証明するため,対話編『メノン』において幾何学を学んだことのない召使いの少年が,ソクラテスとの問答を通して幾何学の定理を自ら発見する過程を描写している。しかし,これはプラトンの想起論に都合のよい仮想的対話にすぎない。それに対し,発生的認識論は,実際にこのような対話によって定理を発見することが可能なのかどうか,おとなで可能であったにしても幼児,児童でも可能なのかどうか,あるいは,その定理の獲得メカニズムはたしかに想起といえるのかどうかを発生的方法によって検証しようとする。それゆえ,19世紀に心理学が実験的手法を確立することによって科学として自立したように,20世紀に発生的認識論は思弁的反省を超えた固有の方法論をもつことによって,哲学的認識論から自立独立した「科学としての認識論」となった。

【発生的認識論の根本的仮説】 発生的認識論の第1の根本的仮説は,認知的機能を有機体の環境(社会的文化的環境も含む)への適応adaptationの特殊形態としてとらえることである。生物学的水準においては,有機体は自らに備わった器官を使って環境に存在する栄養物,空気,光などを物質的に摂取することによって,自らの体制を維持し,成長に役立てる。しかし,有機体を取り巻く環境条件が変わった場合,有機体はその体制の変更や再編を余儀なくされる。したがって,適応には有機体の体制を環境に押し付ける(環境の一部を有機体の体制に組み込む)側面(同化assimilation)と,逆に環境が有機体の体制に作用を及ぼす側面(調節accommodation)という二側面がある。有機体は環境条件に合わせて自らの体制を柔軟に変更(調節)できる限りにおいて,周りの環境を利用(同化)できるので,適応は同化と調節の均衡として定義できる(図1)。たとえば,人は毎日肉を食べつづけたからといって決して牛や豚になることはなく,人としての体制を維持しつづけている(同化)。しかし,周りの環境から肉類が手に入らなくなったら,植物など他の食糧を摂取しなければ生命を維持できず,そのためには,肉食に必要であった代謝サイクルや消化器官を多少とも変更し,自らの体制の方を再編することが必要である(調節)。

それに対して,認知的機能は有機体が環境に働きかける行為conduiteを通して実現される適応である。有機体に栄養物がたとえ接触していなくても,行為によって,たとえば,手を伸ばしてそれをつかみ,口元に持ってくることができる。この場合,物をつかむとか,物を口元に近づけるという行為は器官の機能的延長ととらえることができる。有機体と環境との物質的交換を受けもつ器官がそれぞれ固有の構造をもつように,行為主体と対象的世界の機能的交換を受けもつ行為もまたそれぞれ固有の構造(発生的認識論ではシェムschème,あるいはシェマとよばれる)をもち,行為シェムは類似の事態において能動的に繰り返されうる行為の下書きとなっているのである。行為をこのようにとらえるならば,認知的適応もまた,対象的世界の情報を利用しつつ行為シェムを維持・洗練していく同化過程と対象の抵抗によって,行為シェムを修正・再編していく調節過程を区別でき,この意味で認知的適応は(機能的)同化と(機能的)調節の均衡である(図2)。

ところで,生物学的適応は有機体と環境との間で直接的接触を伴う物質的交換であるため,両者の相互作用の場はきわめて限られたものでしかない。それに対し,認知的適応では物の知覚や把握などのように行為主体と空間的に隔てられた対象との機能的交換が可能となる。認知的適応は物質的交換に制約されないので,さまざまな知的交換様式が可能となる。そのため適応にはいくつもの水準が存在しうるが,ここでは大きく生物学的水準,知能を扱う心理学的水準と科学的認識を扱う認識論的水準の3水準に分け,各水準で提起される問題,相互作用の道具,適応の基準などを対比してみよう(表1)。生物学的水準において提起される適応の問題は,心理学的水準(認知的適応における初歩的な水準)では,行為主体が周りの対象との相互交渉において生ずる問題事態を如何に解決するかという知能の問題が提起される。認識論的水準(認知的適応における高次の水準)では,認識主体が客体との相互作用(実験,観察,調査など)を通していかにして客体を認識するかが問題として提起される。また,生物学的水準においては,有機体そのものを維持すること,つまり生存が適応していることの基準となるのに対し,心理学的水準では問題解決に成功したかどうか,課題を正しく理解したかどうかが知的適応の基準となる。認識論的水準においては,客観的真理に到達したかどうかが認識論的適応の基準となる。このように認知的適応は生物学的適応の延長として出発したにしろ,その機能的拡張のおかげで本来の生物学的適応という意味をはるかに超えて,真善美といった人間的価値にまで昇華していく。

発生的認識論の第2の根本的仮説は,これら三つの水準における相互作用過程は,各水準で用いられる専門用語は異なっていても結局はどれも同じ問題を扱っているということである。生物学的適応にしろ,知的適応にしろ,科学的認識による適応にしろ,広義の適応が問題となっている点は共通である。したがって,問題の解決法も多種多様に見えても,どの水準でも同じ解釈タイプが歴史的に見いだされる。まず適応問題の解決に当たって,適応の道具の進化(発達)を否定するか,それを肯定するかで解釈が大きく分かれる。さらに,どちらの解釈においても,適応の源泉を有機体に外在的な要因に帰するか,内在的要因に帰するか,それとも,両者の間の相互作用に帰するかで3通りの解釈に分かれる。したがって,いずれの水準の問題であっても適応と進化をめぐって6通りの解釈に分かれることになる(表2)。発生的認識論の第2の根本的仮説は,認識論上の問題を解決するのに,同じ問題に関する心理学的水準における知見を参照することが有益な情報を与えてくれること,場合によっては,生物学的水準における相当問題にまでさかのぼって検討することが必要となることを含んでいるのである。

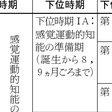

【発生的認識論から見た知能の発達】 発生的認識論はその方法論的観点より心理発生的方法を最も重視している。そのため,心理学的適応における行為主体と対象の認知的交換様式の発達過程は詳しく調べられている。ピアジェにとって知能intelligenceとは,発達とともに順次更新洗練されていく認知的交換システムがそのつど取る均衡形態にほかならないので,この作業は知能の発達を調べることと合流する。心理学者としてのピアジェは,行為シェムの組織化の水準に基づいて,乳児期から青年期に至るまでの知能の発達段階を以下のように設定している(表3)。

感覚運動的知能intelligence sensori-motriceというのは行為シェムによる適応である。このような知能は道具の使用や回り道のように身体運動的に発揮され,動物にも見いだされる。誕生から2歳ごろまでの感覚運動的知能の時期はさらに6段階に区分されるが,前半の3段階がその準備期(ⅠA)に,後半の3段階がその組織化の時期(ⅠB)となる。その準備期は反射の行使から始まって条件づけ,習慣形成,循環反応(たまたま見いだした興味ある現象を繰り返す行為)に至るまで,まだ単純な行為にとどまっている。行為主体と対象の認知的交換様式がどれだけ洗練されればそれを知能とよんでよいかは恣意的な判断であるが,問題事態において目的と手段が分化した適応的行為が取れるとき,ピアジェはとりあえずその行為を知能と定義し,この意味での感覚運動的知能はその組織化の時期の第4段階より始まるとしている。たとえば,この段階において見えなくなったものを手に入れる(目的)ために遮蔽物を取り除く(手段)ことが可能となる。表象に依拠しない感覚運動的知能は第5段階の道具の使用という行為において最盛期を迎え,第6段階になると外的な行動として発揮されていた行為シェムが内化し始める。行為シェムが内化されると試行錯誤しなくても洞察による問題解決が可能となるので,この段階でいわゆる表象représentationが成立する。表象的シェムは一般的にいわれる概念のことであるから,表象の成立とともに思考(概念)を適応の道具とする認知的交換が始まる。こうして適応の水準は感覚運動的知能を離脱して具体的操作opération concrèteの準備と組織化の時期に入る。ここで(知的)操作opérationというのは可逆性réversibilitéを獲得した表象的シェムのことであり,関連する諸々の表象的シェムが協応し合って全体構造structure d’ensembleを形成し,ある表象的シェムが遂行する変換を打ち消すシェムが必ずその全体構造の内部に存在するようになったときに表象的シェムは操作となる(たとえば,数の加法3+4=7に対する減法7-4=3,関係A≧Bに対する関係B≧A)。しかし,具体的操作の準備と組織化の時期においては,操作が扱う対象は仮説や単なる言明ではなく具体的なものあるいは直接イメージ可能なものに限られているので,「具体的操作」とよばれている。2歳ごろから11,12歳に及ぶこの時期はさらに4段階に下位区分される。すなわち,表象の成立によって思考が可能となるものの,まだ前概念的・前関係的思考にとどまる第1段階,分節化された表象的調整のおかげで直観的思考が可能となる第2段階,表象的シェムの全体構造化と可逆性によってクラス,関係,数といった領域で具体的操作が獲得され,初歩的数量概念について保存を認めるようになる第3段階,操作的構造化がさらに進展し,とくに空間と時間の領域においても表象的シェムの全体構造化と可逆性が成立し,水平,鉛直といった準拠系,基本的なユークリッド的・射影的諸関係が理解される第4段階である。具体的操作の準備と組織化の時期は,前半の2段階を具体的操作の準備期(ⅡA)として前操作的時期,後半の2段階を具体的操作が獲得され組織化される時期(ⅡB)として具体的操作期という二大時期に分けることもしばしばなされる。知的操作が具体的なものを扱うことにとどまらず仮説や言明を対象とし始めるとともに,形式的操作opération formelleの準備と組織化の時期がやってくる。ここで形式的操作というのは仮説や言明といった命題を対象とする操作,あるいは,具体的操作そのものを対象とする操作である。前者によって命題論理に代表される命題操作opération propositionnelleが可能となり,後者によって分類の分類としての組み合わせ,系列化の系列化としての順列といった組み合わせ法combinatoireが可能となる。命題論理における要素的命題そのものは一つの操作とみなすことができるので,命題操作もまた操作の操作である。したがって,具体的操作を1次的操作とするなら,操作に対する操作という意味で形式的操作を2次的操作として特徴づけることもできる。形式的操作期もやはり形式的操作の準備期(ⅢA)とその組織化の時期(ⅢB)という下位時期が区別できるが,その組織化の時期が14,15歳以降となっているように,形式的操作の組織化がどこまで進むかは経験,社会,文化によって人さまざまであると思われる。

知能の発達として描かれた以上のような認知的交換様式の発達過程は認識論的観点から重要な問題を提起している。すなわち行為主体と対象的世界の間に確立される認知的交換回路(適応の道具)は多種多様に見えるものの,そこには同じような獲得過程,同じような獲得順序が繰り返し現われるデカラージュdécalageという現象である。これには同じ発達的時期に見いだされる水平的デカラージュと,異なる時期の間で見いだされる垂直的デカラージュがある。たとえば,具体的操作期に属する保存課題であっても物質量の保存は7,8歳ごろ獲得されるのに,重さの保存は9,10歳ごろとなるのは水平的デカラージュの例である。それに対し,たとえば,視点の移動による左右関係の反転課題の場合,身体の移動を伴う感覚運動的課題として問えば,その第6段階である2歳ごろまでには解決されるのに,三山問題のように表象的課題として問えば,具体的操作期の9,10歳ごろにならないと解決されない。これは垂直的デカラージュの例である。水平的デカラージュは操作対象の構造化がまだ内容依存的であり,重さの構造化の方が物質量の構造化より難しいためである。垂直的デカラージュは感覚運動的知能による構造化の単位となるものが(外的な)行為シェムであるのに対し,具体的操作期におけるそれは表象的シェムであり,構造化の単位そのものの組織化の水準が異なっているためである。しかし,垂直的デカラージュにせよ水平的デカラージュにせよ,同じような発達過程が繰り返し現われるということは,認知的交換様式の発達を制御するメカニズムがいずれの発達的時期においても,あるいは,いずれの操作対象であっても共通であることを示唆しているように思われる。そこで提起される認識論的に重要な問題はこの発達を制御しているものは何かという根源的問いである。言い換えれば,認知的交換の道具が反射,条件づけから始まって感覚運動的シェム,表象的シェムを経て知的操作(具体的操作,形式的操作)にまで洗練されていく発達過程をいかに説明するかという問題である。ピアジェはこれを遺伝にも経験にも還元できない均衡化équilibrationに訴えて説明しようとした。均衡化というのは認知的交換システムに対する内外からの攪乱要因を補償しつつ,適応の可能性および適応の場を拡大していく自己組織化のメカニズムであり,その源泉を生命一般に内在する自己調整機能に求めている。

【発生的認識論の成果】 発生的認識論はピアジェが創始した学問分野であるだけに,ピアジェは古典的な認識論的諸問題に対して多くの成果をすでに上げている。たとえば,数の認識論において自然数を論理的なものに還元できるのかどうかという論争がある。フレーゲFrege,F.やラッセルRussell,B.のように自然数の基数はクラスの論理に,序数は関係の論理に還元できるとする論理主義と,ポアンカレPoincaré,H.やブローウェルBrouwer,L.のように自然数を論理に還元しえない理性的直観によって説明する直観主義とが対立していた。ピアジェは子どもにおける数の獲得過程を心理発生的方法によって調べ,基数といえどもクラスの論理だけではなく関係の論理とも密接な構成的関係を維持しつつ論理操作と同じ時期に構築されることを見いだした。このことから,数の構築は,理性的直観のような論理外メカニズムに基づいているわけでも純粋な論理に還元できるわけでもないこと,数の構成諸要素は論理的なものであっても構成諸要素の協応から生ずる数の操作はクラスの論理にも関係の論理にも属さない操作的協応に立脚していることを明らかにしたのである。こうした数の認識論的問題の解決はほんの一例であって,感覚運動的空間における移動群の役割(Poincaré),絶対空間・絶対時間の直観の有無(Newton,I.),論理実証主義のドグマとして指摘された分析的命題と総合的命題の峻別可能性(Carnap,R.),保存原理の同一性原理への還元可能性(Meyerson,É.),数学的真理の物理学的真理への同化可能性(Brunschvicg),偶然性観念の獲得における知的操作の役割(Cournot,A.)といった多くの認識論的問題に対して,ピアジェは心理発生的方法を用いてその解決を示唆することができたのである。

1950年,ピアジェは『発生的認識論序説Introduction à l’épistémologie génétique』(全3巻)を著わし,それまでの発生的認識論研究の成果をまとめている。さらに,発生的認識論研究のための研究拠点として,1955年には発生的認識論国際センターCentre international d’épistémologie génétiqueを創設してセンター長となり,学際的な研究集団として発生的認識論研究を推進した。その前期は認識の基本的カテゴリーに関する古典的問題の解決に向けた研究が中心であったが,後期(1970年以降)になると,意識化,矛盾,反省的抽象,構築的一般化,可能性の開放といった認識の拡大をもたらす認知的機能のメカニズムそのものに焦点を当てた固有の意味での発生的認識論研究を精力的に行ない,この方面での研究成果は今日でもほとんどピアジェの独壇場となっている。

最後に,注意しなければならないことは,発生的認識論はあくまでも「科学としての認識論」という一つの学問分野であって,認識論に関する一つの理論的立場の表明ではないことである。たしかに,心理学的水準における知的操作説,認識論的水準における弁証法的構築説がピアジェの理論的立場である。しかし,発生的認識論の方法論は特定の認識論的立場を強要するものではない。発生的方法という研究者の経験(実験や観察)に訴えるからといって,経験論的認識論の妥当性を予想しているわけではない。また認識の発生過程を調べるからといって,発生的解釈からは遠く隔たった実在論的認識論をありえない仮説としてあらかじめ排除しているわけでもない。ピアジェの発生的認識論研究によって,すでに多くの成果を上げているとはいえ,認識論的立場としての弁証法的構築説は一つの仮説にすぎない。発生的認識論は一つの学問の歴史としてはまだ探究の緒についたばかりの若い学問である。科学的認識の発展のある限り研究テーマは尽きることがないので,今後この研究領域に多くの研究者が参入し,研究のさらなる拡大と深化が期待される。 →知能 →認知発達 →発達段階

〔中垣 啓〕

図2 認知的適応(機能的・情報的交換)…

図1 生物学的適応(物質的・エネルギー…

表1 適応の諸水準と適応の道具

表2 生物学,心理学,認識論における適…

表3 ピアジェによる知能の発達段階区分

出典 最新 心理学事典最新 心理学事典について 情報