世界的食料不足に朗報 「細胞農業」

テレビや新聞で取り上げられたニュースの裏側を解説する本連載「ニュースの裏事情」。今回は、世界的な食料不足から注目される「細胞農業」に関するニュースの裏側についてご紹介します。

経済安保の一環で政府も推進へ

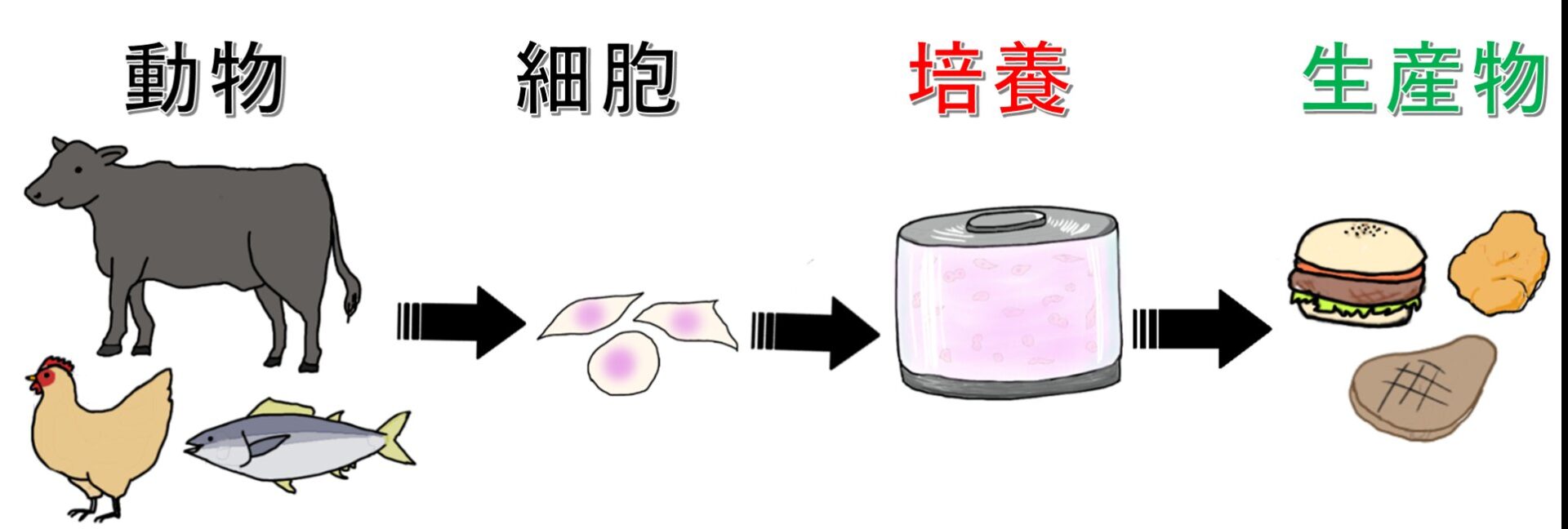

「細胞農業」推進の動きが始まりました。細胞農業とは、細胞から肉や魚を作る培養肉、培養シーフードなどの技術のこと。大豆など、植物由来の原料を使った「代替肉」とは異なります。

8月29日には第4回細胞農業会議が行われました。同会議は、「 長谷川香料 」や「 東洋製罐GHD 」が協賛企業となっています。長谷川香料は昨年、代替肉を開発・製造するスタートアップと資本業務提携し、代替食料向けに香料の用途拡大を狙っています。東洋製罐GHDは、iPS細胞をはじめとする細胞を培養する容器を開発しており、これを細胞農業で使用する狙いがあるとみられています。また、培養エビ開発会社にも投資を行っています。

「 日清食品HD 」は東京大学と共同で培養肉の開発を行っており、2022年3月に「食べられる培養肉」を日本で初めて成功したと公表しました。2022年7月には、「 荏原 」が日本細胞農業協会に入会することをリリースし、意欲を示しています。

細胞農業が注目されているのは、今後世界的に食料不足が想定されているからです。細胞農業は家畜の飼育が不要で、魚の乱獲も防ぐことができます。さらに、牛がゲップすることによって放出されるメタン(温室効果ガスの一種)の排出量も抑えられ、カーボンニュートラルにも貢献します。

動物の命を奪うわけではないので、菜食主義者も食べられるようになり、需要拡大も期待できます。ただ、現状は培養肉を作るためのコストが「ハム1枚に15万円」と高価なため、いかにコストを抑えるかが課題となっています。

2022年6月には「細胞農業によるサステナブル社会推進議員連盟」が設立されました。背景には「食料安保は経済安保につながる。ロシアのウクライナ侵攻で穀物は高騰し、肥料はひっ迫。日本人の栄養確保を維持するために、細胞農業は有効だ」(自民党国会議員)という考え方があるようです。

細胞農業は、バイオ系の学者はもちろん、「多摩大学ルール形成戦略研究所」も推進しています。同研究所は國分俊史多摩大学大学院教授が所長を務め、自民党の甘利明前幹事長と二人三脚で政府の経済安全保障政策をリードしてきました。6月に設立された議員連盟でも、甘利氏が総会で冒頭挨拶を行っています。政府は経済安保の一環で細胞農業を推進するとみられています。

安保絡みとなれば、政府の対応は力が入ります。その点からも、細胞農業には注目が集まりそうです。

(出典:日本証券新聞)

日本細胞農業協会 CAIC

細胞を育てて、食料・資源をつくりだす。

次なる食の革命「細胞農業」とは

肉の細胞を培養して「クリーンな」食肉をつくる―。これは、もはやSFではない。世界ではバイオテクノロジーのスタートアップ企業がこの事業に大真面目に取り組み、投資家たちが資金を投入している。「約1万年前の農業革命以来、最大の変革が起きるだろう」と語る著者ポール・シャピロが、培養肉を巡る技術開発とビジネス最前線に迫る書籍『クリーンミート』(日経BP)から、一部抜粋してお届けする。(全3回)

いま私たちが立ち会っているのは、次なる食の革命の幕開けなのかもしれない。そんな期待をかき立てるのが、細胞農業だ。

細胞農業とは、動物には手を触れず、広大な農地をより自然な生息地として動物たちに返しつつ、本物の肉をはじめとしたさまざまな畜産品を研究室で生産する手法だ。学問と医学の分野で開発された技術を利用して、ほんの少量採取した動物の筋細胞から生体外で筋組織をつくるのだ。

現在、複数のスタートアップが、この技術によって商品の開発を進めている。さらには、動物の幹細胞に完全に見切りをつけて、牛乳、鶏卵、レザー、ゼラチンを分子レベルから生産しているスタートアップもある。これらの製品はどれも、これまでの畜産品と実質的に同じ、本物だ。ただし生産過程には、まったく動物が使われていない。

スタートアップ各社はこの新技術を応用し、英国の元首相、ウィンストン・チャーチルの予測(※)を実現しようと懸命に働いている。私がこれを書いているいま、彼らは顕微鏡サイズの生物細胞から、さらには酵母、細菌、微細藻類などから、本物の畜産物を生産している。細胞農業によるそうした畜産物が、既存の食品業界とファッション業界に革命を起こそうとしている。それによって、世界が直面している深刻な環境的・経済的な課題が解決へと導かれるかもしれない。ただしそのためには、世界規模での商品化に必要な資金と認可、消費者の支持を得られなければならない。

植物由来タンパクによる革命も、有望視されている。こちらは細胞農業よりかなり先行していて、豆腐を七面鳥の丸焼きに似せて加工した「トーファーキー」、豆乳の「シルク」、植物由来のフェイクミート「ビヨンドミート」といった多数の商品がすでに市場に出回っている。だが、細胞農業はそれとはちがう。スタートアップ各社が実験室で培養している製品は、肉、牛乳、卵の代替品ではなく、正真正銘の畜産品だ。

※1931年のチャーチルのエッセイ『フィフティ・イヤーズ・ヘンス(50年後)』の中で、「人類は胸肉や手羽肉を食べるために鶏を丸ごと育てるなんてバカなことはやめて、それぞれの部位をふさわしい培地で別々に培養するようになるだろう」と述べている。

この技術は非常に新奇に見えるかもしれないが、現在市販されているハードチーズのほぼすべてに含まれているレンネット(牛乳を凝固させる酵素複合体)も、じつは細胞農産品だ。レンネットは従来、子牛の腸から抽出されていたが、いまでは多くの細胞農業企業とほぼ同じ方法で、人工的につくられている。また糖尿病の患者の多くはヒトインスリンを定期的に注射しているが、このヒトインスリンの生産方法も細胞農業とまったく同じだ。

医療分野の研究室では何年も前から、実験や移植を目的に、同様の方法で本物のヒト組織の培養が行われている。たとえば患者の皮膚細胞を採取し、培養することで、その患者の持って生まれた皮膚と同一の新しい皮膚がつくられている。生体外で育ったこと以外なんのちがいもないため、体にも見分けがつかない、本物の皮膚だ。従来医療分野で広く使われていたこの技術を畜産物の生産に応用するのが、いわゆる「第2の家畜化」だ(この呼称は細胞農業のスタートアップ「メンフィス・ミート」のCEOウマ・バレティによる)。

何千年も前に起きた第1の家畜化(または栽培化)において、人間は家畜や種子の選択的交配を始め、それによって食料生産の場所、方法、量をコントロールする力を手に入れた。いま、そのコントロールは細胞レベルにまで及んでいる。バレティは言う。「高品質の動物細胞から直接肉を生産するクリーンミートの生産方式でこそ、最高品質の筋細胞だけでできた最高品質の肉ができるんです」。メンフィス・ミートへの投資者のひとり、セス・バノンもバレティの「第2の家畜化」という表現が気に入っている。バレティのような起業家に力を貸すためにベンチャーキャピタル(チャーチルのエッセイに敬意を表し、名称は「フィフティ・イヤーズ」)を創設した。バノンはメンフィス・ミートの業務内容について、こう語っている。「人間は昔から動物を家畜化し、食べたり飲んだりするために細胞を収穫してきました。いま、人間は細胞それ自体の家畜化を始めたってわけだ」

現在の畜産システムは、世界じゅうで、あまりに多くの病気の原因となっている。このシステムを軌道修正しようと動いているのが、本書に登場する研究者や起業家だ。出発点や価値観はさまざまでも、皆、同じ目標に向かって進んでいる。その目標とは、食肉をはじめとするさまざまな畜産品が、細胞農業で生産される世界を実現することだ。細胞農業なら、鶏も七面鳥も豚も魚も牛も、飼育する必要も殺す必要もない。感覚をもつ生きた動物は、食料生産と完全に切り離される。

「ビールの醸造やヨーグルトの発酵を見ると思うんです。酵母や乳酸菌って、タンクに入りっぱなしでおとなしいものだなあって」。私がスタートアップ「モダンメドウ」の本社を訪ねた1年後、アンドラス・フォーガッシュ(モダンメドウの共同創業者)はあるジャーナリストにそんな軽口をたたいた。「ぼくたちの目標は、畜産物の生産にもその方式を応用することです。そうすれば、感覚をもつ生き物を工業化する必要はなくなりますからね」

細胞農業のスタートアップが成功すれば、地球環境にも動物にも私たちの健康にも、良いことずくめなのは明らかだ。もちろん、何千万ドルもの資金を注ぎ込んだ投資家たちにとって、明らかなことはもうひとつある。大規模な技術革新が起きる場所には富が築かれるという原則だ。

ビル・ゲイツは2016年12月、ジェフ・ベゾスやリチャード・ブランソンなどの富豪仲間とともに新たなベンチャーキャピタル「ブレイクスルー・エナジー・ベンチャーズ」を設立した。その際に受けたテレビ局CNBCのインタビューで、細胞農業のスタートアップの可能性に言及している。「注目していく予定の企業は何十社もあります。農業関連では、すでに何人かが開発を進めている人工肉の分野も考えています。現代の畜産業はCO2の大きな排出源です。別の方法で肉をつくれるようになれば、動物虐待をはじめ多くの問題を回避できるうえ、畜産物をいまより安くつくれますからね」

ゲイツは何年も前から植物由来のフェイクミートに投資してきたが、2017年8月にはブランソンやゼネラル・エレクトリックの元CEOのジャック・ウェルチなど大実業家の仲間とともに、クリーンミートへの投資にも乗り出した。あるスタートアップへの投資が決まったとき、ブランソンは大喜びで浮かれ騒ぎ、次のように予言した。「30年ほどたてば、動物を殺す必要はなくなるだろうし、肉はすべて、いま食べている肉と同じ味のクリーンミートか、または植物由来のフェイクミートになるだろう。しかも、その肉はきっと、いまより健康的になっている。将来、私たちは昔をふり返って思うだろうね。動物を殺して食べていたなんて、祖父母の代はなんて野蛮だったんだろうって」

食の安全性だけをとっても、培養肉は革新的だ。食肉処理場には糞便汚染という大きなリスクがある。排泄物が体外に排出されていようといまいと、そのリスクは変わらない。見慣れない、恐ろしい食肉処理場に連れてこられた動物が排便するのは、よくあることだ。解体中に出た腸内の糞便も汚染源になる。食品が媒介する最も危険な病原体である大腸菌やサルモネラ菌などの腸菌は、この糞便汚染が原因で肉に付着する。だが培養肉にはそんな問題はない。生体外で、完全無菌の環境下で培養されるため、当然ながら糞便汚染の心配はないのだ。細胞農産品を推奨するグッドフード・インスティテュート(GFI)が「クリーンミート」という言葉を広めたのも、これが主な理由だ。

同じ理由で、食の安全を求める活動家の少なくとも一部は、クリーンミートの誕生を歓迎している。公益科学センター(CSPI)の創設者マイケル・ジェイコブソン博士もそのひとりだ。トランス脂肪やオレストラといった食品添加物の危険性を訴えて反対運動を行っている博士だが、細胞農業については肯定的で、私にこう言った。「いまよりはるかに安全な畜産品を、より持続可能性の高い方法で生産できる優れた手法です。私なら喜んで食べますよ」