第4回 知覚心理学と絵画芸術の接点

第4回 知覚心理学と絵画芸術の接点

恒常現象は、人の知覚がもっている性質をよく表している。この現象には、物理的に正しい認識よりも、対象の同一性を保持し、世界を安定して知覚する働きが優先されることがよく現れている。こうした錯覚の性質は、線遠近法が学習される以前の子どもの絵や古代の絵画などを通して理解することができる。

【キーワード】

大きさと形の恒常性、遠近法、知的写実主義

1.奥行き知覚と恒常現象

(1)奥行き知覚と絵画的手がかり

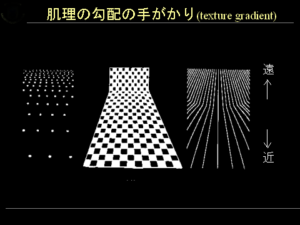

「相対的大きさ」「重なり」「線遠近法」

「線遠近法」遠くのものは小さく、近くのものは大きく

「きめの勾配」

奥行きを感じられるということは、網膜上のパターンが奥行きのある世界と対応している。

(2)線遠近法と恒常性の対立関係

大きさの恒常性・・・対象本来の大きさを認識しようとする性質。

size constancy 対象の観察距離が変化しても,その対象の 見えの大きさがほぼ一定に保たれる現象。大きさの恒常性の程度は距離の手がかりの多寡と相関をもつ。普通の生活空間のように距離の手がかりが豊かに与えられた状況では,対象までの距離が大きくなると,対象の

見えの大きさがほぼ一定に保たれる現象。大きさの恒常性の程度は距離の手がかりの多寡と相関をもつ。普通の生活空間のように距離の手がかりが豊かに与えられた状況では,対象までの距離が大きくなると,対象の 視角は距離にほぼ反比例して縮小するが,その見えの大きさは一定に保たれる(完全恒常)。しかし,たとえば,暗室のなかで対象を観察することによって距離の手がかりを減らすと,視角の変化ほどには縮小しないが,遠くに呈示された対象ほど小さく見える(不完全恒常)。さらに,距離の手がかりをすべて除いた状況では,対象の見えの大きさは視角の大きさに比例する(視角の法則)。また,距離の手がかりが豊富な状況では,同一の対象を遠くに呈示した時ほど,その対象が大きいという判断を得ることもある(

視角は距離にほぼ反比例して縮小するが,その見えの大きさは一定に保たれる(完全恒常)。しかし,たとえば,暗室のなかで対象を観察することによって距離の手がかりを減らすと,視角の変化ほどには縮小しないが,遠くに呈示された対象ほど小さく見える(不完全恒常)。さらに,距離の手がかりをすべて除いた状況では,対象の見えの大きさは視角の大きさに比例する(視角の法則)。また,距離の手がかりが豊富な状況では,同一の対象を遠くに呈示した時ほど,その対象が大きいという判断を得ることもある( 超恒常)。大きさの恒常性は,距離の手がかりのほかにも,測定法(二刺激比較法と単一刺激法),

超恒常)。大きさの恒常性は,距離の手がかりのほかにも,測定法(二刺激比較法と単一刺激法), 標準刺激と比較刺激の位置関係,観察者に与える教示,観察者の発達水準などによって大きく変動する。 →大きさ・距離の不変仮説 →恒常尺度過程 →空間知覚 →超恒常

標準刺激と比較刺激の位置関係,観察者に与える教示,観察者の発達水準などによって大きく変動する。 →大きさ・距離の不変仮説 →恒常尺度過程 →空間知覚 →超恒常

【基礎心理学】知覚の恒常性とは?選択的知覚も合わせて解説 | サイコロブログ (saikolodsm.com)

恒常性ゼロ<————————————->完全恒常性

(線遠近法に忠実)<——————————–(世界の知識に忠実)

2.子どもの絵はなぜおもしろいのか

(1)子どもの絵と知的写実主義

乳児・・・運動視差による奥行き手がかりを利用できる

生後3~4カ月・・・両眼立体視

透明画法(レントゲン画) → 「擬鳥瞰図法」、「疑似展開図」 → 「知的写実主義」

線遠近法(透視図法) → 「視覚的写実主義」

3.絵画の歴史と遠近法の発見

(1)古代の絵

エジプト絵画・・・多視点図法

日本の絵巻物や屏風絵・・・やまと絵遠近法、透視図法ではなく、斜めから平行に投影された構図にその特徴がある。

(2)西欧絵画における恒常性の否定

一点透視、二点透視図法

大気遠近法・・・たいきえんきんほう(aerial perspective) 絵画における表現技法の1つ。空気の作用によって,物が遠方にゆくに従って色が青さを増し,色の彩度が減少し,物の輪郭が不明瞭になることに基づいて遠近感を表わす方法。レオナルド・ダ・ビンチによって初めて用いられた言葉 (→ターナー , ティツィアーノ , ルーベンス , シスレー ) 。8世紀中国絵画にもみられる。

(3)恒常性の否定と、その転機

「明るさの恒常性」・・・光の量にかかわらず人が対象の明るさを一定に保とうとする性質

「色の恒常性」・・・環境光の色合いが変わっても、それによって対象の色の見え方は変化せず、そのものの固有色を再現する傾向である。

(4)恒常性の回帰

「絵を描くことは対象をそのまま描くことではなく、構成することだ」後期印象派の画家ポール・セザンヌ

「この年になってやっと子どもらしい絵が描けるようになった」パブロ・ピカソ

アヴィニヨンの娘 娼婦宿のあるスペインのバルセロナ、アビニヨー通りから命名されたこの大作は、娼窟を描いたもの。

画面左側の女性の横顔は古代エジプト彫刻、中央の2人の顔には、イベリア彫刻(古代スペイン彫刻)、また、グロテスクに歪曲された右の2人の顔には、アフリカ彫刻の影響が見え隠れする。また右手前の女性は背を向けているにもかかわらず、顔だけがこちら側をにらんでいる。

本作は、遠近法や明暗法などによって得られる写実的な現実感ではない、絵画ならではの新しい現実感を得るために、事物の形をいったん解体したうえで、画面のなかで複数の視点から再構成する「キュビスム」の起点とされる。さらには、遠近法や明暗法に基づく伝統的な絵画の約束事を根本からくつがえした点で、現代絵画の出発点ともいわれる。