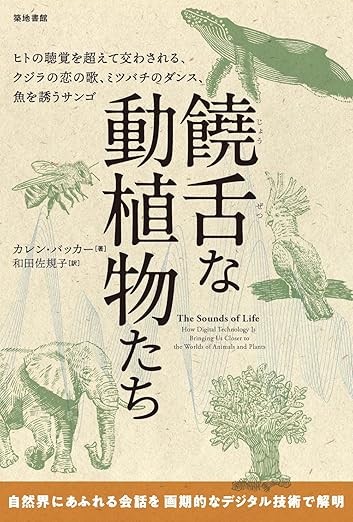

饒舌な動植物たち: ヒトの聴覚を超えて交わされる、クジラの恋の歌、ミツバチのダンス、魚を誘うサンゴ

人間は、見るより聞くを大切にしていただろうか

他の動植物が聞く能力が非常に高い。ヒトは、音にあまり関心を寄せていなかったが、音の世界が地球上であったことを知らなかった。

1,000キロ先まで届くクジラの歌、

対ミツバチ警戒音を持つゾウ、

孵化する前から親子で呼び交わすカメ、

人間の産業活動が発する音で傷つくタコや海草……

ヒトには聴こえない音を聴き取り、意味を解析する研究が進んでいる。

その結果、動物の交流における音声の役割に加え、

聴覚器官を持たない植物やサンゴまでもが音を頼りに活動していることがわかってきた。

デジタル音響技術が明らかにした動植物の知られざる生態から、

人間の経済活動が発する音に影響される陸上・海中の生態系まで、

生命が奏でる音の多様性と未来を描く。