第5回 心理療法1 ―フロイト派のアプローチ―

第5回 心理療法1

―フロイト派のアプローチ―

フロイト,S.の創始した精神分析の理論と技法、その後の発展について概説する。

【キーワード】

ヒステリー、トラウマ、催眠、無意識、精神分析、防衛機制、心の構造、精神・性的発達段階、転移、解釈

1.フロイトの生涯

ジークムント・フロイト(独: Sigmund Freud、1856年5月6日 – 1939年9月23日)は、オーストリアの心理学者、精神科医。神経病理学者を経て精神科医となり、神経症研究、自由連想法、無意識研究を行った。精神分析学の創始者として知られる。心理性的発達理論、リビドー論、幼児性欲を提唱した。

クラーク大学にて前列左からフロイト、スタンレー・ホール、ユング。後列アブラハム・ブリル、アーネスト・ジョーンズ、フェレンツィ・シャーンドル

1856年、オーストリア帝国・モラヴィア辺境伯国のフライベルク(Freiberg、現チェコ・プシーボル)でアシュケナッジー・ユダヤ人(ヨーロッパに住むユダヤ人)である毛織物商人ヤーコプ・フロイト(Jacob Freud)(45歳)の息子として生まれる。

母親はブロディ出身のアシュケナッジーであるアマーリア・ナータンゾーン(1835年 – 1930年)で、ユダヤ法学者レブ・ナータン・ハレーヴィの子孫と伝えられている。同母妹にアンナ、ローザ、ミッチー、アドルフィーネ、パウラがおり、同母弟にアレクサンダーがいる。このほか、父の前妻にも2人の子がいる。モラヴィアの伝説の王Sigismundとユダヤの賢人王ソロモンにちなんで命名された。そのため、生まれた時の名はジギスムント・シュローモ・フロイト (Sigismund Schlomo Freud、ヘブライ語: זיגיסמונד שלמה פרויד) だが、21歳の時にSigmundと改めた。

家族は1859年、フロイト自身が3歳のときにウィーンへ転居。1866年(10歳)にシュペルル・ギムナジウムに入学した[1]。

自然科学者としての出発

1873年(17歳)ウィーン大学に入学、2年間物理などを学び、医学部のエルンスト・ブリュッケの生理学研究所に入りカエルやヤツメウナギなど両生類・無顎類の脊髄神経細胞を研究し、その論文は、ウィーン科学協会でブリュッケ教授が発表した。

またフロイトは、脳性麻痺や失語症を臨床研究し論文でも業績を残している。やがて彼は、脳の神経活動としての心理活動を解明するという壮大な目的を抱いたが、当時の脳科学の水準と照らし合わせると目的へは程遠いという現実にも気づいていた。

1881年(25歳)ウィーン大学卒業。1882年(26歳)、後の妻マルタ・ベルナイスと出逢う。彼は知的好奇心が旺盛であり、古典やイギリス哲学を愛し、シェークスピアを愛読した。また非常に筆まめで、友人や婚約者、後には弟子たちとも、親しく手紙を交わした。

1884年から2年間をフロイトはコカイン研究に情熱を傾けていた。その結果、目・鼻などの粘膜に対する局所麻酔剤としての使用を着想し、友人の眼科医らとともに眼科領域でコカインを使用した手術に成功した。その後、コカインを臨床研究に使用し始める。しかし1886年になると世界各地からコカインの常習性と中毒性が報告され、危険物質との認識が広まった。そのため、医学界からは不当治療の唱導者と見なされ、追放はされなかったものの、不審の目で見られるようになってしまった。

パリ留学

ヒステリーについて、臨床講義を行うシャルコー

1885年(29歳)、選考を経て留学奨学金が与えられたためパリへと行き、ヒステリーの研究で有名だった神経学者ジャン=マルタン・シャルコーのもとで催眠によるヒステリー症状の治療法を学んだ。神経症は器質的疾患ではなく機能的疾患であるとシャルコーは説き、フロイトはウィーン医学会での古い認識を乗り越えることとなった。このころの彼の治療観は、のちの精神分析による根治よりも、むしろ一時的に症状を取り除くことに向かっていた。この治療観が、のちの除反応(独: Abreaktion)という方法論や、催眠暗示の方法から人間の意識にはまだ知られていない強力な作用、無意識があるのではという発想につながっていく。

パリから帰国して1886年に「男性のヒステリーについて」という論文を医師会で発表したのだが、大きな反発を受けた。当時のウィーンでは新しい動向として自由主義、科学的合理主義が現れ始めていたのだが、古くからの伝統と因習が根強く残っていた。そのため女性の病気とされていたヒステリーが、男性にも起こりうるという事実を容認できなかった。この論文には解剖学教授マイネルトも真向から反対し、厳格な自然科学の訓練を施したのに、シャルコーはフロイトを誘惑して逸脱させた、と怒りを顕にした。

精神分析の創始

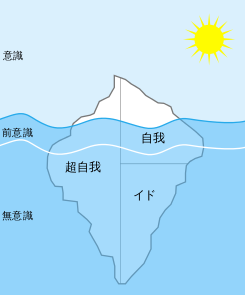

フロイトによる構造論

1886年(30歳)、ウィーンへ帰り、シャルコーから学んだ催眠によるヒステリーの治療法を一般開業医として実践に移した。治療経験を重ねるうちに、治療技法にさまざまな改良を加え、最終的にたどりついたのが自由連想法であった。これを毎日施すことによって患者はすべてを思い出すことができるとフロイトは考え、この治療法を精神分析(独: Psychoanalyse)と名づけた。

1889年、フロイトは催眠カタルシスか催眠暗示療法どちらをとるか迷っていたため、催眠暗示で名高いフランスのナンシーに数週間滞在した。この滞在で治療者としての手本と、個々に合わせた治療という技法、催眠暗示の長所短所について意見を聞いた。

帰国した彼は、以前から交流のあった催眠カタルシスの先輩ヨーゼフ・ブロイアーと共同研究を始めた。同時に3年ほどそれを治療にも用いて、臨床での結果を研究材料に使った。しかしほどなく問題が出始める。すべての患者が催眠状態になるわけではなく、催眠に入らない、また入っても必要な深さまで入らなかった患者がいたのである。他にも大人の時期だけの回想だけではなく、幼児期までの長い回想を辿る必要を感じた。その中で、回想の連鎖の行きつく先が必ずと言ってもいいほど幼児期の性的体験に辿りついていたため、カタルシス療法から自由連想法を発想する。その後に性的病因説と抑圧理論の提起という、精神分析の基礎理論ができあがることとなった。

1895年(39歳)、フロイトは、ヒステリーの原因は幼少期に受けた性的虐待の結果であるという病因論ならびに精神病理を発表した。今日で言う心的外傷やPTSDの概念に通じるものである[注 1]。これに基づいて彼は、ヒステリー患者が無意識に封印した内容を、身体症状として表出するのではなく、回想し言語化して表出することができれば、症状は消失する(除反応、独: Abreaktion)という治療法にたどりついた。この治療法はお話し療法と呼ばれた。

自然科学者として、彼の目指す精神分析はあくまでも「科学」であった。彼の理論の背景には、ヘルムホルツに代表される機械論的な生理学、唯物論的な科学観があった。脳神経の働きと心の動きがすべて解明されれば、人間の無意識の存在はおろか、その働きについてもすべて実証的に説明できると彼は信じていた。しかし、彼は脳神経に考察を限っていたわけでもなかった。彼はギムナジウム時代に受けた啓蒙的な教育の影響で、終生無神論者であり、宗教もしくは宗教的なものに対して峻厳な拒否を示しつづけ、そのため後年にアドラー、ユングをはじめ多くの仲間や弟子たちと袂を分かつことにもなった。

1896年に父ヤーコプが82歳で生涯を終えた。この出来事に強い衝撃を受け、以前からの不安症が悪化して友人ヴィルヘルム・フリースへの依存を高めた。フリースが分析者となり、1年間の幼児体験を回想する自己分析と夢分析から、自己の無意識内に母に対する性愛と父に対する敵意と罪悪感を見出した。この体験について『喪とメランコリー』や『「狼男」の分析』などに表し、のちに『トーテムとタブー』や『幻想の未来』に代表される、精神分析理論の核であるエディプス・コンプレックスへと昇華することとなる。自己・夢分析を始めて1年ほど経った1897年の4月頃、自身の見た夢の分析を通し、フリースへの怒りと敵意を自覚し始める。父親の死について自己の中であらかた整理がつき、フリースに頼る必要が無くなってきたのである。次第にフリースの説くバイオリズムという占星術風の理論、神経症の発症・消失は生命周期によって左右する、というものが荒唐無稽に見え始め、厳しい批判が向くこととなる。1900年の夏にお互いに批判、非難し合い、1902年の晩夏には完全に決別した。

やがて彼の関心は心的外傷から無意識そのものへと移り、精神分析は無意識に関する科学として方向付けられた。そして父親への依存を振り切ったフロイトは、自我・エス・超自我からなる構造論と神経症論を確立させた。

自身がユダヤ人であったためか、弟子もそのほとんどがユダヤ人であった。また当時、ユダヤ人は大学で教職を持ち、研究者となることが困難であったので、フロイトも市井の開業医として生計を立てつつ研究に勤しんだ[注 2]。彼は臨床経験と自己分析を通じて洞察を深めていった。『夢判断』を含む多くの著作はこの期間に書かれていった。フロイトは日中の大部分を患者の治療と思索にあて、決まった時間に家族で食事をとり、夜は論文の編纂にいそしんだ。夏休みは家族とともに旅行を楽しんだという。

ユングとの出会いと訣別

1905年頃のフロイト

1890年代後半から1910年近くまでフロイトは孤独に苦しんでいた[要出典]。1900年に出版された『夢判断』は600部印刷されたのだが、完売には8年ほどかかり、1905年の『性に関する三つの論文』は各方面から悪評を浴びせられるなど、ウィーンでの理解者は皆無に等しかった。このような孤立の中で支えとなったのは、身近に集まった弟子や、フェレンツィ、ユング、ビンスワンガー、その他ロンドンやアメリカなどの国際的な支持であった。その後ウィーンでもカハーネやライトレルが興味を示し始め、シュテーケルとアドラーを招待した1902年の秋に「心理学水曜会」という集会が開かれるようになる。しだいに国内外から参加者が増えて、1908年には「ウィーン精神分析協会」と名乗るようになった。1907年からこの集会にスイスから参加していたカール・グスタフ・ユングに特別の期待をかけ、ユングも初めはフロイトを深く敬愛した。

1908年にスタンリー・ホールの招待を受け、翌1909年にユング、フェレンツィと共にクラーク大学創立20周年式典に出席、講演後に大学長から博士号を授与された。滞在中に米国の心理学者ウィリアム・ジェームズと出会う。2人が道を歩いていた時にジェームズは狭心症発作を起こした。彼は鞄をフロイトに預け、後で追いつくから先に行っていてくれと言った。この彼の態度にフロイトは感銘を受け、自分に死が近づいて来ても彼のように恐れず毅然とした態度をとりたいと願った。ハーバード大学に行った際にはJ.パットナムという終生の友を得た。その後ウィーンから来た3人は観光でナイアガラの滝を見物、9月21日にニューヨークを発ち、10月2日に帰国した。

しかしながらフロイトのアメリカに対する偏見は変わることは無かった。帰国してから数年間、自分の体調不良はアメリカに行ったせいだ、筆跡まで悪くなったと語っていた。この偏見の理由は、アメリカ的な自由気ままの雰囲気がヨーロッパの学問の尊厳を侵すように感じられたこと、英語が不自由であったことが主な原因であった。他にも食事が合わなかったことや虫垂炎の再発と頻尿に悩まされていたのもあったが、フロイトを尊敬する国になり、後に多数の弟子たちの安住の地となった。

1908年にもなると精神分析運動に対しての反発は頂点に達しつつあった。国内外において精神分析を支持する者は学会での討論を禁じられ、さらには職を失う者も出てきた。フロイト自身はごく控え目にして耐えるという態度に終始したが、不満は溜まっていた[要出典]。しかし外側からの反発以上に苦しめたのは内側からの離反であった。1910年「国際精神分析学会」創立時、フロイトはユングを初代会長に就任させ、個人的にもしばらく蜜月状態ともいうべき時期が続いたが、無意識の範囲など学問的な見解の違いから両者はしだいに距離を置くようになる。1913年のミュンヘンにおける第4回の国際精神分析大会で以前からの不和が決定的となり決裂してしまう。翌1914年にユングは国際精神分析学会を脱退した。

ユング以外にも1911年にアドラー、翌1912年にはシュテーケルという当初の「心理学水曜会」からの協力者が離れていってしまった。フロイトは『症例シュレーバー』でアドラーに、『精神分析運動の歴史について』でユングに反論と攻撃を加えた。

晩年

1918年に第1次世界大戦は終結したのだが、数年の間ウィーンの市民は困窮に苦しんでいた。薄いスープのみの食事に加えて、冬は暖房が使えないなど酷な生活にあえいでいた。フロイトは寒さと飢えにもかかわらず患者の治療と草稿を書き、手紙を返信し続けていた。インフレのために老後の蓄えは使い果たされてしまったのだが、E.ジョーンズがイギリスから患者を回し、彼のもとに集まった若い研究者たちの支援によって困窮を支えられていた。

フロイトは第一次世界大戦後、戦争神経症の患者を多数診察することになった。その折、1920年に親しくしていた弟子フォン・フロイントが亡くなり、その数日後にも娘ゾフィーが亡くなった。大戦に続くこの不幸が「死の欲動(デストルドー)[2]」の着想として重くのしかかり、患者の精神分析の結果と合わせて同年に『快感原則の彼岸』として形を成した。1921年になると動悸や頻脈に苦しむようになり、暗い死の思いにとらわれるようになった。その中で、またしても身内がこの世を去ってしまう。1922年に姪がベロナールを服用して死亡し、翌1923年6月には娘ゾフィーの息子である孫ハイネルレが粟粒結核で5歳に満たぬまま死んだ。

フロイトは同年2月に喫煙が原因とみられる白板症(ロイコプラキア)を発症しており、後に33回も行う手術の1回目を受けた。孫ハイネルレも扁桃腺の手術を受けており、両者は術後に初めて会ったのだが、この時ハイネルレは「僕はもうパンの皮がたべられるようになったけど、おじいちゃんはいかが?[3]」と聞いた。すでに粟粒結核に罹っていた。孫の死後、この時にだけしか知られていない涙を流し、友人たちには、自分の中の何かをこれを限りに殺してしまった、自分の人生を楽しむことができない、と語った。

1923年に長年フロイトを支えていたオットー・ランクが離反した。大戦後からランクは躁うつ的な精神不調に陥り、仕事も独善的なやり方をするようになったため、たびたび協会メンバーと衝突を繰り返していた。理論的にも『出産のトラウマ』の刊行で完全に決別してしまった。

大戦後からの精神的、肉体的苦痛にみちた日々を過ごす中で、1923年に精神分析における体系的な論文、『自我とエス』を発表した。心の構造と、自我・エス・超自我の力動的関連などを解明し、自我を主体にして人格全体を考察する自我心理学の基礎を築いた。

悲劇に苛まれるフロイトの慰めが、娘アンナが心理学の道に進んだ事とシュニッツラー、シュテファン・ツヴァイク、アルノルト・ツヴァイクら友人達との交流であった。そして1923年から作家ロマン・ロランとの文通が始まった。外国人に支えられるフロイトを見たウィーン市民は遅まきながら彼を認めるようになり、1924年に市議会で名誉市民に相当する市民権を与えることが決定された。1926年になると、彼にとってさらに喜ばしい出来事が続く。70歳の誕生日を祝って国内外から祝電や手紙が送られ、中でもヘブライ大学と物理学者アインシュタインから送られたものがフロイトを喜ばせた。アインシュタインとは、人には他者を攻撃しなければならない理由があるのではないか、という質問について文通で議論を交わした。弟子たちからは3万マルクが送られ、そのうち5分の4を国際精神分析出版所に、残りを精神分析診療所に寄付した。そして当日の演説では精神分析運動から退くことを表明するとともに、「われわれは外見上の成功にあざむかれて、自分を見失ってはならぬ[4]」という趣旨の演説をした。同年に不安自我の防衛機能に関する包括的研究の『制止、症状、不安』を発表し、その後は理論の構築を小休止して精神分析の応用研究を始める。1927年に『幻想の未来』で宗教を取り上げ、1929年に『ドストエフスキーと父親殺し』ではドストエフスキーの精神分析的理解を示し、高く評価された。

1930年9月、母アマーリアが95歳で生涯を閉じた。父ヤーコプの時とは違う自分の反応について、「それは自由、解放の感情であって、その理由は、彼女が生きているかぎり、私は死ぬことを許されなかったが、今は私も死んでいいのです。どういうわけか、人生の価値が心の奥深い層で著しく変化してしまいました[4]」と、意味深長に述べた。同年に早期の母子関係に関するメラニー・クラインの研究に言及し、ロマン・ロランが『幻想の未来』発表後に手紙で指摘した「大洋感情」をめぐった論文『文化への不満』を発表した。

1931年になるとウィーン医師協会がフロイトを名誉会員に指名し、故郷フライベルクの市議会が生家に銅板の銘をはりつけて、その名誉を記念した。また同年に開催された第六回国際精神療法医学大会では、議長クレッチマーが75回の誕生日に敬愛の情のあふれる演説を行った。翌年には作家トーマス・マンが訪れて、互いに親しい間がらとなった。しかし1933年に、喜びと引き換えるように25年間もの付き合いがあったフェレンツィ・シャーンドルが死亡する。「フェレンツィとともに古い時代は去ってゆく。そして私が死ねば、新しいものがはじまるだろう。今は、運命、諦め、それだけしかない[5]」と、精神的喪失の大きさを語った。

1932年に入ると、ナチスによるユダヤ人迫害は激しくなる。翌1933年は事態は一段と危機的になったため、フロイトの友人達は国外に亡命していった。出版していた本は禁書に指定されて焼き捨てられたのだが、これに対して当人は、「なんという進歩でしょう。中世ならば、彼らは私を焼いたことでしょうに[6]」と、微笑んでいた。ユダヤ人である弟子たちも亡命し始め、弟子がヨーロッパにはアーネスト・ジョーンズ1人となった。ドイツでは精神分析が一掃され、ナチス支配下の精神療法学会の会員は『我が闘争』の研究を要求されたため、これに反発したクレッチマーが辞職。後任の会長はユングとなり、精神分析の用語(エディプス・コンプレックスなど)さえも規制された。1936年、迫害と癌の進行が激しさを増すなかで、ジュール・ロマン、H・G・ウェルズ、ヴァージニア・ウルフら総勢191名の作家、芸術家からの署名を集めた挨拶状が80歳の誕生日にトーマス・マンによって送られ、9月には4人の子供たちから金婚式のお祝いを受けた。

1938年3月11日、アドルフ・ヒトラー率いるナチス・ドイツがオーストリアに侵攻した。フロイト宅にもゲシュタポが2度にわたって侵入し、娘アンナが拉致された。夜には無事に帰ってきたものの、拷問されて強制収容所に送られるのでは、と不安になり、1日中立て続けに葉巻を吸ってはうろうろと部屋を歩き回った。ユダヤ人を学会から追放した時、ユングは自身が会長を務める『国際心理療法医学会』の会員としてドイツ国内のユダヤ人医師を受入れ身分を保証すること、学会の機関紙にユダヤ人の論文を自由に掲載することの2点を決定し、フロイトに打診した。だが、フロイトは「敵の恩義に与ることは出来ない」と言って援助を拒否し、この為ユダヤ人の医師たちは仕事を失い、強制収容所のガス室に送られた[注 3]。ロンドンへの亡命を説得するためにジョーンズが危険を冒してウィーンに入るも、故郷を去ることは兵士が持ち場を逃げ出す事と同じだ、としてなかなか同意しなかった。最後はジョーンズの熱意に動かされ、愛するウィーンを去る決心をした。出国手続きで3ヶ月かかったのだが、その間にブロイアーの長男の妻の助けに応じて、アメリカ大使ブリットに働きかけて亡命を助けるなど、ここに彼の温かい人柄の一端を忍ばせている。それでも残して来ざるをえなかった4人の妹たちは数年後に収容所で焼き殺されてしまった。

6月4日にウィーンを発ち、パリを経由して6月6日にロンドンに到着すると熱狂的な歓迎を受けた。フロイトは亡命先の家に落ち着くと、ハイル・ヒトラーと叫びたいくらいだ、と冗談を言えるほどに回復した。やがてウェルズやマリノフスキー、サルバドール・ダリらが次々に訪問した。フロイトは亡命先でも毎日4人の患者の分析治療をし、ユダヤ人はなぜ迫害されるかを改めて問い直した『モーセと一神教』を発表した。その他にも未完に終わった『精神分析概説』や『防衛過程における自我分裂』を執筆するなど、学問活動を続けた。この頃には癌の進行により、手術不能の状態となった。癌性潰瘍によって眼窩と頬が瘦せ細り、手術による傷口からは異臭が漂っていた。それにも関わらず鎮痛剤の使用を嫌い、シュテファン・ツヴァイクが使用を勧めるも、はっきりと考えられないのなら苦痛の中で考えた方がましだ、と彼に訴えた。8月に入ると食事も困難となり、9月には敗血症を合併して意識も不明瞭となった。

1939年9月21日、末期ガンに冒されたフロイトは10年来の主治医を呼び、「シュール君、はじめて君に診てもらった時の話をおぼえているだろうね。いよいよもう駄目と決まった時には、君は手をかしてくれると約束してくれたね。いまではもう苦痛だけで、なんの光明もない[7]」と言い、翌朝に過量のモルヒネが投与されて、23日夜にロンドンで83歳4か月の生涯を終えた。遺体は火葬された後、骨はマリー・ボナパルトから送られたギリシャの壺に収められ、現在グリーン・ガーデン墓地に妻マルタと共に眠っている。最後の日々を過ごした家は現在フロイト博物館になっている。

2.ヒステリー研究

(1)アンナ・O

(2)エリザベート・フォン・R

フロイトは無意識に抑圧された心的外傷や性的な願望を患者と共に明らかにしていくことによって精神症が治癒すると確信した。

しかし、神経症を引き起こす潜在的葛藤は性的なものだけではない。

3.精神分析理論と技法の確立

自由連想法 セラピストはクライエントの過去のトラウマ(心的外傷)や無意識的願望を解釈して伝える。

トラウマの回想や性的願望の認知は苦痛を伴う。そのため解釈には「抵抗」が生じ、意識化を妨げるさまざまな「防衛機制」が働くとされる。

転移 両親などの重要な人のイメージがセラピストに重ねられる現象

逆転移 セラピストが気づかぬ間に「転移」に対応する感情を抱くこと

自我(エゴ)

イド(エス)

超自我(スーパーエゴ)

精神・性的発達段階を設定し、神経症の発症や治療においてこれらの段階への退行や固着を見出した。

4.フロイト以後の精神分析

(1)自我心理学派

アンナ・フロイト 自我の防衛機制を整理したこと、児童分析をしたこと

抑圧 不快を引き起こす体験を無意識の領域に封じ込めること

否認 自分の思考や感情について他者から指摘されても、そんなことはないと否定すること

反動形成 内心の感情や思いと正反対の言動をすること

置き換え 感情を向ける対象を別のものにすること。「八つ当たり」的反応

知性化 体験したことやその影響を感情を表さず冷静に述べること

取り入れ 外界にあるものを自分のものにしてしまうこと

投影 内界にあるイメージを外界の対象に重ねること。空腹時に雲がパンに見える現象など

同一化 自他の境界を曖昧にして他者に自分の理想を見たりすること。スポーツ観戦などでよく生じる

昇華 潜在的願望や葛藤を芸術作品や学問的主張など社会的に認められる形で表出すること

(2)対人関係学派

精神分析の視野を個人の内界から、周囲の社会まで広げた。

(3)対象関係論

メラニー・クライン 心の中の他者イメージ(内的対象)を重視し「対象関係論」を確立した。

(4)自己心理学と関係論

5.日本の精神分析家

「阿闇世コンプレックス」 古澤平作

「甘えの構造」 土居健朗