第10回 社会的影響と集団力学

第10回 社会的影響と集団力学

他者はただ存在するだけでも、私たちの態度や行動に影響を与えるが、多数派や何らかの社会的勢力を持った他者はさらに大きな影響力を持つ。このように、私たちが他者から受ける影響を社会的影響という。また人が複数集まり集団を形成すると個々人の特性の総和というだけでは説明できないような力学が生まれることがある。社会的影響と集団力学についても概説する。

【キーワード】

社会的影響、社会的促進、同調、服従、集団力学、集団浅慮、集団分極化

1.社会的促進と社会的手抜き

「社会的影響の研究」:私たちの思考、感情、行動が、他者の存在によって、どのように左右されるのかを調べる研究

社会的影響は、

- 説得(他者の意図的な働きかけに基づくもの)

- 他者は、ただ存在するだけでも、私たちの態度や行動に様々な影響を及ぼす。

(1)社会的促進

トリプレットの研究(Triplet 1898) 共行為効果、観衆効果

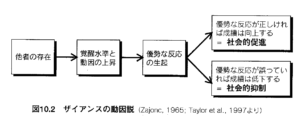

ザイアンス(Zajonc,1965) 動因説、優勢反応、評価懸念

単純な課題では社会的促進が起こり、複雑な課題では社会的抑制が起こる(Bond&Titus,1983)

(2)社会的手抜き

複数の人によって課題が遂行されると、一人一人が負うべき責任が小さくなる(責任の分散)からだと考えられている

リンゲルマン効果:フランスの農学者リンゲルマンにより、綱引き、荷車を引く、石臼を回すなどの集団作業時に一人あたりの作業量が減ることを報告している(Ringelman,1913)

2.同調

(1)多数派への同調

ソロモン・アッシュ(Asch,1955):多数派を占める集団に対して、同調が起きる

(a)情報的影響

正しい判断をするための情報を十分に持ち合わせていない場合、他者の行動や判断は有用な情報と考えられるため、同調が促される。

(b)規範的影響

同調は他者の行動を暗黙の規範とみなし、他者から拒絶されることを避けるために生じる場合もある。

私的受容による内面的同調:多数派から情報的影響を受けている場合に起こりやすい

公的受容による外面的同調:規範的影響を受けている場合に起こりやすい。多数派の影響力のない場合では異なる意見を表明したり、異なる行動をとったりする。

(2)少数派の影響

モスコビッチら(Moscovich,Lage&Naffrechoux,1969)

少数派の一貫した意見は、時に多数派による影響よりも内面的な同調になりうることがある。

3.服従と社会的勢力

(1)権威への服従

スタンレー・ミルグラム:「権威への服従」実験(Milgram,1974)

(2)社会的勢力

地位や役割などを背景として、他者に自分の思い通りの行動をとらせる潜在的な力があるとき。

報酬勢力,強制勢力,専門勢力,正当勢力,参照勢力

(3)社会的インパクト理論

ラタネ(Latane,1981):ある状況におかれた個人が他者から受ける影響(インパクト)の大きさは、

影響源の強さ,影響源の数、影響源の近接性の3要因の掛け合わせによって決まる。

社会的促進:多数の観察者が影響源として一人の被影響者を観察するときインパクトは強くなる。

社会的手抜き:一人の観察者が多数の人を観察するときには、その影響力は分散されてインパクトは弱くなる。

4.集団力学

複数の人々から成る集団においては相互に影響しあうことで、個々人の行動の集合としてだけでは記述ではないような「場」が生まれる。この場について探求する学問を集団力学(グループ・ダイナミクス)という。

(1)集団凝集性

集団には、その集団内に成員を留まらせる方向に力が働く。

(2)集団規範

同じ集団に属していると、成員は互いに似通ってくるようになる。

ムザファー・シェリフ:自動光点運動と呼ばれる錯覚を用いて、集団規範が形成、維持される様子を示している。

(3)集団残慮(または集団思考)

アービング・ジャニス(Janis,1972):集団討議においては、合理的な決定を妨げる共通した思考形態が生じることがあると指摘している。

(4)集団極性化

リスキー・シフト(危険な方向への移行):集団による意思決定は、個人が行う意思決定よりも危険で冒険的なものになりやすいことも知られている。

コーシャス・シフト(安全な方向への移行):集団討議がむしろより慎重で保守的な結論を生み出すという逆の現象も存在している。

集団極性化:集団成員の討議前の意見分布に依存しており、集団討議を行うと、もともと優勢だった意見がより極端なものになるようである。

情報的影響による同調と、規範的影響による同調の例

集団での意思決定が間違った方向に行ってしまった例を思い浮かべ、その原因を考えてみよう。

日本が日米開戦へ向かってしまったのは、間違った方向への意思決定だったと思う。米国と戦っても勝てないとわかっていながら、なぜ日本は開戦に踏み切ってしまったのか。「御前会議」が開かれる度に、誰もが米国との戦争は無謀で避けるべきと考えていたにもかかわらず戦争を止めることはできず、むしろ会議を重ねるごとに作戦は大規模になっていった。

その原因は、

昭和16年7月2日の御前会議で決まった「帝国国策要綱」には北進より南進を優先し、「対英米戦を辞せず」という文言が盛り込まれた。ただ、この時点では海軍の「南進」は南部仏印進駐までで、資源地帯への進出は想定されず、陸軍はなお独ソ戦の成り行きによっては北進の考えを捨てていない。日米交渉はなお続いており、「対英米戦を辞せず」は、交渉で米国に譲歩を迫るための「修辞」の側面が強かった。

交渉のための「対英米戦を辞せず」であったものだった。

ところが、日本の南部仏印進駐を受けて米国が石油全面禁輸に踏み切ると、一気に対米戦が現実味を増していく。戦闘を伴わない進駐で米国が石油を止めるとは、政府も軍もまったく想定していなかった。9月6日の2回目の御前会議で決定した「帝国国策遂行要領」では、日米交渉が10月上旬になってもめどなき場合は、ただちに対米、(英、蘭)開戦を決意す」と明記。交渉期限が設定され、7月の「辞せず」が「決意」に強まった。

交渉のための「対英米戦を辞せず」であったものが、交渉が成立しなかったため、現実のものとなってしまった。

首相の近衛文麿(1891~1945)は日米巨頭(首脳)会談を開いて打開を目指すが、米国は開催に応じず、交渉期限翌日の10月16日に総辞職してしまう。後任の首相、東条英機(1884~1948)は暗礁に乗り上げた日米交渉をいったん白紙に戻そうとするが、米国の強硬姿勢が変わるはずもない。

同調の文化差

メタ分析の結果によると、集団主義的だと言われる場合同調率が高かったが

日本においては、それに当てはまらなかった。

高野陽太郎 日本人論の危険なあやまち

日本人が集団主義的だというのはある種の錯覚であると、言っている。

根拠として、同調率の比較を挙げている。

ステレオバイアス、拡張バイアスがあるのではないか。