実は緩い? 正社員の解雇法制 新卒一括で「自縄自縛」

休職期間が切れて本人は復職したいのに、戻れる状態ではないとされた場合の処遇はどうなるのだろうか?

いろいろ考えてみたい。

——————————————————————————————————————-

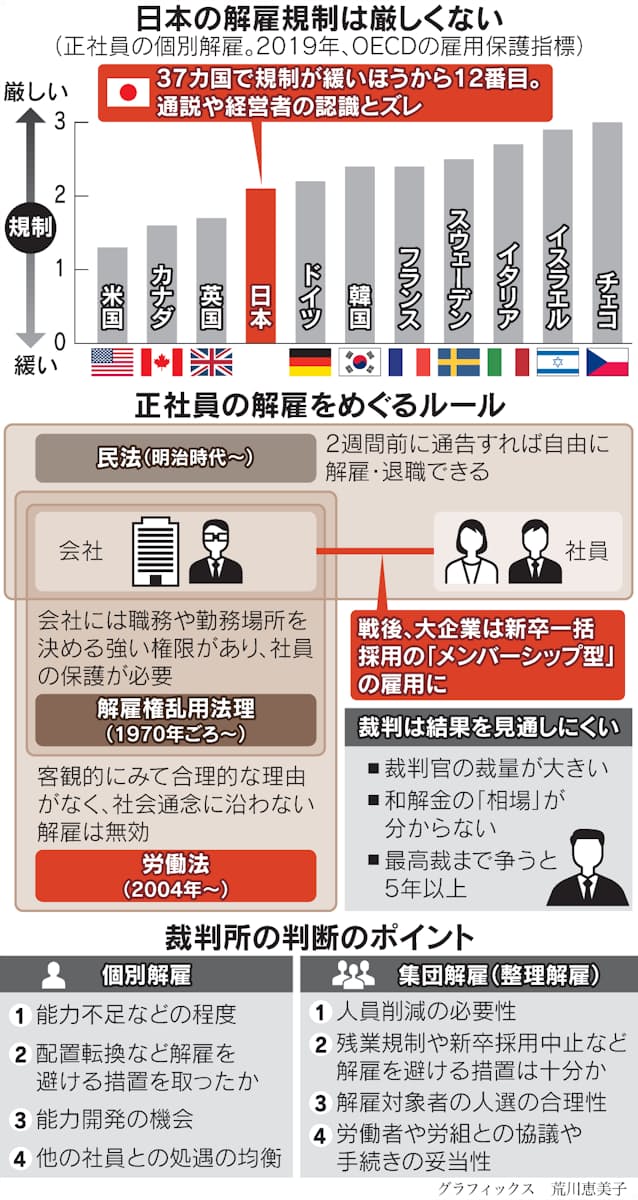

日本は解雇法制が世界一厳しく、経営の構造改革を進めにくい――。日本経済の停滞を嘆くこの通説が覆りつつある。経済協力開発機構(OECD)の2019年調査によると、日本は37カ国の平均よりも正社員を解雇しやすい国だ。労働経済学者の研究では不当解雇の解決金も国際的にみて高くない。解雇をめぐる議論は、なぜ混線してしまったのか。

日本では、どんな場合に正社員を解雇できるのか労働法に具体的に書かれていない。解雇権の乱用は許されないという「解雇権乱用法理」の個別事例が判例で積み上げられてきただけだ。

「解雇権乱用法理の適用を受けず、休職期間満了で雇用契約を終了させることは許されない」

メンタル疾患からの復職を不当に拒まれたとする男性が会社を訴えた裁判で、横浜地裁は21年12月、原告の従業員としての地位を確認する判決を出した。

この法理は裁判官の裁量の余地が大きく、経営側には「予見可能性が乏しい」との不満がある。

そもそも民法では会社は2週間前に申し出れば正社員を自由に解雇できるが、戦後の1960~70年代にかけて民法を封じる法理が形づくられた。経緯を振り返ると、新卒学生を一括採用し定年まで働いてもらう大企業の「メンバーシップ型」の雇用が法体系を見えにくくした実態が浮かぶ。

戦後の大企業では、どんな職務につくのか、どこで働くのかといった社員の働き方の根幹まで会社が一方的に決めてきた。中途採用の転職市場は十分でなく、社員の多くは意に沿わない配属や異動、転勤があっても定年まで勤め上げた。労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎・研究所長は会社が「強大な権限を持った」と指摘する。

解雇は社員の生活を脅かすとみなされ、「裁判所は配置転換や再教育を重視し、解雇を認めない判断を重ねた」(濱口氏)。解雇権乱用法理はメンバーシップ型の大企業にとって「自縄自縛の面がある」(同)といえる。

法理は04年の労働基準法改正で初めて法律の条文になったが、「合理的な理由がなく、社会通念に反する解雇は無効」という原則にとどまる。実務上の線引きはなお見えず、経営側からみれば解雇規制の厳しさと映りがちだ。

うつ病になった社員を解雇したい時|解雇が認められるポイントと対応手順

企業別労働組合との労使協調は雇用の維持が大前提だけに、経営不振の集団解雇は「禁じ手」になった。78年、オイルショック後の不況で300人近くを指名解雇した沖電気工業の労使紛争は一部が裁判に発展し、和解まで8年余りかかった。2000年代以降も大手スーパー西友がちらつかせた退職勧奨に労組が強く反発するなど基本構図は変わらない。

一方、メンバーシップ型ではない中小零細企業では解雇は日常的だ。年間4500件ほどが労働局のあっせんや裁判所の労働審判に持ち込まれ、ほとんどが「解決金」の支払いで終結する。結果が見通せない裁判には発展しにくい。

「ユーアー・ファイアード!(おまえはクビだ!)」。トランプ前大統領がテレビ司会者だったころの決めぜりふは米国の解雇の日常性を物語る。先進国でほぼ唯一、解雇が原則自由で解決金も要らない。IT(情報技術)産業の成長イメージも重なり、00~10年代初めの日本では米国並みの規制緩和を求める論調もあった。

大企業と米国の影響が大きかった通説に一石を投じたのがOECDの「雇用保護指標(EPL)」だ。正社員の個別解雇で日本は規制の緩いほうから12番目、集団解雇は7~8番目。独仏やスウェーデンより解雇はしやすい。

OECDは日本の不当解雇の補償が「20年勤務で月収の6カ月分」と認定。裁判外の和解が多く、復職がまれであることも反映された。評価方法がやや異なる前回13年調査でも日本の順位は同程度で、安倍晋三首相(当時)は16年、国会に「日本はOECD加盟国において雇用保護が比較的弱い国として位置づけられていると考える」との答弁書を出している。

労働経済学者の研究も進んだ。一橋大学の神林龍教授と中央大学の江口匡太教授らが東京地裁の解雇裁判を調査したところ、和解金の中央値は紛争期間1カ月につき月給の0.48カ月分だった。後続の調査と併せて経営側にとって「厳しい水準とはいえないことが実証できた」(江口教授)。

厚生労働省検討会は4月、裁判で解雇が無効になった労働者が請求できる「金銭解決」制度の報告書をまとめた。和解金水準などの予見可能性を高める方策になりうるが、職務と賃金をひも付ける「ジョブ型」など新しい動きを視野に入れなければ、実のある議論につながりにくい。

〈Review 記者から〉金銭解決、「ジョブ型」が前提

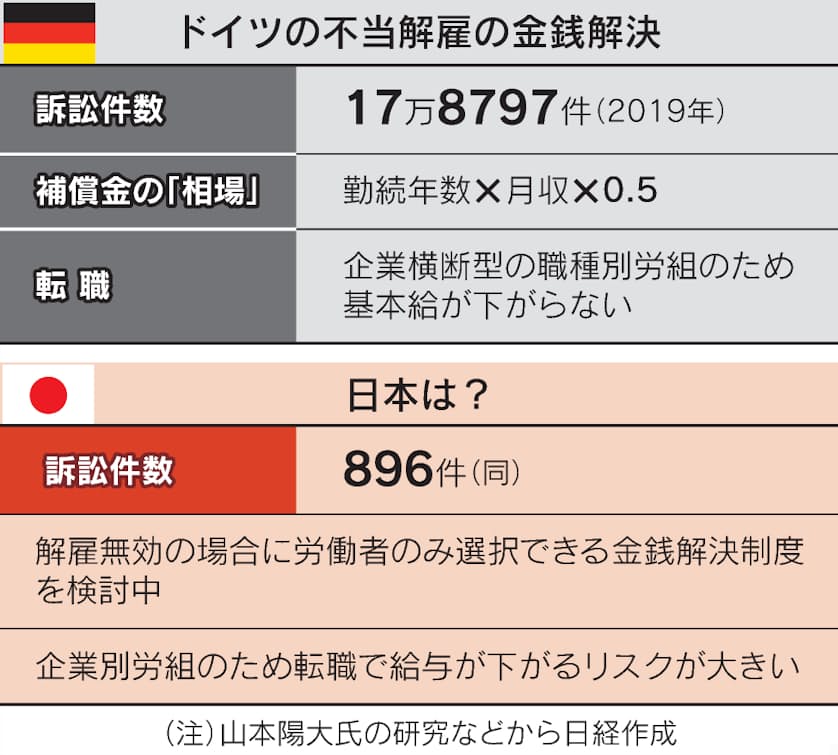

厚労省の検討会では、不当解雇の金銭解決モデルの一つとしてドイツの例が取り上げられた。ドイツ労働法に詳しい労働政策研究・研修機構の山本陽大・主任研究員によれば、同国では2019年に17万8797件と日本の約200倍の解雇訴訟があったが、ほとんどが労働裁判所での和解と補償金支払いで解決した。

山本氏は「解雇が認められる場合に考慮すべき条件が法律で決まっており、日本より明確だ」と説明する。補償金にも「勤続年数×月給×0.5」という基本算定式があり、日本に比べて裁判官の裁量の余地は限定的だ。労使双方にとって予見可能性が高い制度設計といえる。

しかし、ドイツ方式をそのまま日本に導入するのは難しい。ドイツの労働者は産業ごとに職種別労働組合に属し、転職しても同じ「拡張型労働協約」の下で基本給が下がらない。これに対して日本の大企業はホワイトカラーもブルーカラーも企業別労組だ。とりわけ年功序列の階段を上ってきた中高年は、解雇されると経済的なマイナスが非常に大きい。

ここにきて日本の大企業では職務を明確化して賃金にひも付ける日本的な「ジョブ型」雇用が広がっている。家電量販業界の一部では、企業の枠を超えて労働条件を統一する拡張型協約も成立した。これが発展して産業界全体がドイツのような本来のジョブ型に近づいていけば、金銭解決を積極的に受け入れる世論が醸成されるかもしれない。

(礒哲司)

OECD雇用保護指標

OECD加盟国の解雇規制法と司法手続き、失業手当ほか金銭補償の水準など24項目のデータを元に算出している。1985年以降、雇用保護の国際比較研究の世界で信頼度が高いベンチマークとして使われている。指標の数値が小さいほど規制が緩いとみなされる。正社員の個別解雇については、最新の2019年調査で米国の1.3からチェコの3.0まで分布し、日本は2.1だった。加盟国から寄せられる意見などを踏まえ、検討項目や算定比重がこれまでに3回改定された。OECDの統計サイトでは19年調査後に加盟した国もさかのぼってデータを更新しており、直近ではコスタリカの雇用保護指標が米国を下回っている。