人間の「皮膚」に隠れた壮大すぎる生存戦略の要諦

膚研究の第一人者が語る皮膚と意識の密な関係

意識の誕生

ぼくが定義する生物は、環境と身体を隔てる境界、広い意味での皮膚を持つものだ。単細胞生物、たとえばゾウリムシの皮膚は細胞膜であり、樹木の皮膚は樹皮だ。遺伝子がむき出しのウイルスは生物だとはみなさない。世界の中で皮膚によって環境から切り離された空間で、時間が経ってもその空間の中の動きと皮膚を保ち続けるのが生物だ。

熱力学的には、単なる境界で隔てられた空間の中では、秩序は崩れることはあっても、維持され続けること、新たな秩序が現れることはない。言い換えれば境界の中のエントロピーは増大する。しかし生物の場合、生きている限り、境界の中の秩序は保たれ、単細胞生物の場合は分裂したり、多細胞生物の場合は新しい世代を生み出して、時を超えて存在し続ける。

さらに新しい世代を生み出す過程で、さまざまな異なる形、生き方を持つ生物が現れた。進化だ。その進化の過程で、意識が生まれた。

人間の場合、意識は意識したときにしか現れない認識である。あるいは意識というものがあると信じている。大脳生理学者は、意識は脳と、身体のさまざまな感覚器からもたらされる情報との相互作用で生まれると考えている。そこでは過去の記憶、意識的な記憶もあれば、無意識の領域に隠れていた記憶もあるが、その記憶も意識の構築に寄与している。

人間の意識はフィクションなのだ。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚などの体性感覚、そして過去の記憶をもとに、過去の自分と今の自分、そして未来の自分が同一の存在である、とするフィクションだ。

物質として身体を考えれば、過去の自分と今の自分、未来の自分は別の存在である。言うまでもないが、環境から栄養源を取り込み排出して存在する生物は常に、その構成物質が入れ替わっている。さらに人間の意識、言い換えれば、世界に対する自分の見方や考え方は、さまざまな経験から変化し続けるものだ。だから自分は自分であるという意識は、生きている瞬間ごとに作られるフィクションである。

では、進化の過程でいつ意識は現れたのだろう。人間は他の生物や現象を擬人的に見る傾向がある。そのため、たとえばゾウリムシが、障害物を避け、生きるのに適さない高温環境を避けたりするのを見ると意識があるように思う。あるいは成長期のヒマワリの葉が太陽を追うように動くのを見ると、ヒマワリにも意識があると想像する。しかし、彼らに過去の経験から未来へ対処する能力があるようには見えない。

そう考えると、学習能力の出現が意識の始まりかもしれない。アメフラシを使って記憶のメカニズムが解明された。ではアメフラシには意識はあるだろうか。おそらくはない、とぼくは考える。前に述べたように、人間の意識は感覚器からの情報と脳との相互作用から作り出される。アメフラシには全身からの情報を集積し、そこから未来に向けた新しい行動パターンを生み出すほどの中枢神経、脳と言えるほどのシステムはない。

身近なペット、犬や猫には意識はありそうだ。飼い主を見分けるし、猫は自分につけられた名前を覚えている。ただ、彼らの意識がどのようなものなのかは想像できない。愛犬家、愛猫家の方々には叱られそうだが、ぼくは、彼らの意識は人間の意識に比べて簡単なもの、あるいは「意識」という認識はないだろうと想像する。

人間の脳は、環境にさらされた皮膚と連携しながら大きくなってきた。犬や猫、あるいはゴリラやチンパンジーでも、環境とのインターフェイスとしての皮膚の構造は人間と大きく違う。めまぐるしく変わる環境の変化、その情報を膨大にもたらす皮膚と、その情報を記憶し組み換え、それまでの人類が感覚機構で感知することができなかった現象まで予言しうる脳、それらを併せ持つ人間の意識は、他の生物に比べて極めて特異なものだと考える。

電脳空間に個人の意識を移行できるか

一方でSFの世界では、インターネットのシステムに人間の意識を収納したりする。インターネット、電脳空間とも言うようだが、その中でのみ存在する人格、といったアイデアをよく見かける。確かに、ある個人の「感覚」や簡単なレベルの「意識」を電気信号に変換し、別の人間の脳に転送する、という実験がなされているので、将来、個人の脳の中の意識、ぼくに言わせれば、それは神経細胞の集まりである脳の中の時空間的な電気化学現象なのだが、それを他人と共有したり、外部に保存することが可能になるかもしれない。

しかしぼくは、電脳空間に個人の意識が完全に移行されることは絶対にないと考えている。なぜなら、電脳空間には皮膚がないからだ。絶え間なく膨大な環境情報を感知し脳に送る皮膚という装置があって、個人の意識が作られる。だから個人の意識も絶え間なく変化する。見方を変えれば、個人の意識は個人の皮膚によって個人の身体に付属させられている。個人の意識は皮膚から離れられない。それが人類の進化の結末である。

情報科学の発展はすさまじい勢いで進んでいるし、今は想像できない工学が次々に出現するだろう。しかし皮膚は、場合によっては、それを妨げる存在になるかもしれない。

社会組織の比喩としての「皮膚」

企業や国家が人間の身体の比喩で語られる場合がある。ぼく自身、以前、脳は取締役会、皮膚は営業の最前線で顧客という外部に接する人たち、と書いたことがある。国家の場合には国境が皮膚だろう。外部からの人間や物の出入りには、何かしら制限がある。民主主義という政治形態も、有権者を国籍で囲い込む見えない皮膚で覆われたシステムだ。

インターネットの発展は、企業や国家の「皮膚」を一時的に消滅させることを可能にしてきた。かつてぶ厚い皮膚で覆われた特異な社会の中で非人道的な事件があっても、その全容が明らかにならない場合が多かった。しかし、今では少数者の叫びが国境を越えて世界で共有されうるようになりつつある。暴力を統治手段にする権力者にとっては、インターネットは脅威だろう。そういう観点からすれば、人間社会にあるさまざまな組織の「皮膚」は消えてゆく運命にあるのかもしれない。

そのときに残るのは個人の皮膚である。人類は言語を持つようになり、文字を発明した。その結果、文明が萌芽し、次第にその規模は大きくなり、システムは精緻なものになってきた。その一方でシステムを維持するための権力者にとっての「皮膚」が個人を抑圧するほどに巨大になってきたのだが、外に向かって開かれない「皮膚」の中のシステムは滅びる運命にあるのだ。前世紀、いくつもの異様な社会が現れては崩壊したのが、それを物語っている。そして今、社会組織の皮膚は弱くなってきた。人類は原初の状態に戻るのかもしれない。

意識について、さらに考えてみる。意識については哲学者や心理学者、精神医学者、脳科学者、物理学者までがさまざまな意見を述べている。それらの整理は、ここでの目的ではない。あくまで、ぼくの考えを基準にする。

もう一つ、前提を設けたい。こころとか魂とか神の意思というような、現代の物理学の範疇に収まらないもの、物質と、それが起こす現象に結びつけられないものは、考えから排除する。たちまち反論が出るかもしれないが、これは、ぼくの試み、あるいは思考実験だ。非物質的なこころや魂の存在を否定するのではない。そうではなくて、そういうものを除外して、どこまで意識というもの、あるいは現象を説明できるか、その挑戦だ。

意識は、注釈がない場合、個人の、あるいは語り手の現象だ。国の意識、会社の意識、という表現もありうる。しかし、それらは、その構成員の全体、あるいは一部の、個人の意識の反映である。あなたの意識、彼女の彼らの意識、も、もちろんある。しかし意識が個人的なものであるとすれば、ぼくが語りうる意識はぼくの意識だ。

ぼくは今、朝の9時、椅子に座って目の前のパソコンのキーボードを、ゆっくりゆっくり叩いている。と、いう文章を書くにあたって、ぼくは、パソコンの右下に表示される時刻を眺め、立っているのでもなく寝転んでいるのでもなく座っていて、目の前にあるのはテレビでもなく本でもなくパソコンで、叩いている、というより、ゆっくり指で押しているのはキーボードという文章を書くための入力装置である、それらを瞬時に確認したのち、その状態を示す言葉の並び方を考えながら、キーボードを不器用に押している。

意識は意識しようとしたときにだけ現れる

この上のパラグラフは「ぼくは今何をしているのか意識してみよう」と意識した結果だ。普通、パソコンで文章をつづるとき、常に「今、指で押しているのはパソコンという機具のキーボードという装置である」などと考えはしない、意識はしない。

つまり、ぼくが今何をしているかという意識は、ぼくは今何をしているのか意識しようとしたときにだけ現れる。意識は意識しようとしたときにだけ現れる。

さて、ではその意識はどのようにしてできたか。

椅子に座っていることは、自分がどういう姿勢になっているか、という注意、意識の対象への集中から知らされる。これを体性感覚という。おしりが何かの上に乗っているという皮膚感覚も、それを支持している。時間やパソコンやキーボードは眼で見て、判断している。ただ、それはこれまでにぼくがパソコンで文章を書いた経験があるから、それがわかるので、パソコンもワープロも、電卓さえなかった小学生のぼくが、今、ここにいたら、自分の目の前にあるものが何であるのか、わからない、つまり過去の経験も意識に必要だ。

意識しようとしたとき、視覚、体性感覚、触覚、場合によっては聴覚、嗅覚、味覚という感覚と、脳の中の記憶とが統合されて「今のぼく」という意識が立ち現れる。脳がそれらの情報と記憶を瞬時に編集して創作する。意識はフィクションなのだ。

変化し続ける意識

意識はフィクションだと言うと、そんなことはあるまい、という、ぼくに言わせれば感情的な反論がある。では意識は常に現実だろうか。

ごく一般的になったヴァーチャルリアリティを思い出せばいい。ちょっとした仕掛けで現実ではない意識は易々と作られる。

では、意識はなぜあるのか。これもぼく個人について考えてみる。他人や、あるいは犬や猫、山椒の木やゾウリムシにも意識はあるかもしれないが、その詳細については想像するだけで、少なくとも現代科学では知りようがない。

ぼくの意識が、ある瞬間、現れるということは、ぼく、という個人の自己が現れることでもある。ぼくという1人の人間がいる。過去の記憶がある。その中のぼくは、やはりぼくだ。今のぼくの状態がある。そして明日の、来年のぼくも(多分)いる。過去から未来への時間の中に同じぼくがいる。しかし、それはフィクションだ。経験によって、ぼくは変わる。昨日のぼく、去年のぼく、40年前のぼくは同じではない。すきなもの、きらいなもの、すべてが変わっている。

しかし、敢えて変わってきて、これからも変わるぼくを同じ人間と設定することで、過去の経験を未来に役立てることができる。進化心理学者のニコラス・ハンフリー博士は、それが人間の意識がうまれた理由だという。そのために学び予測し生存する力を持ったという(『喪失と獲得:進化心理学から見た心と体』垂水雄二訳、紀伊國屋書店)。

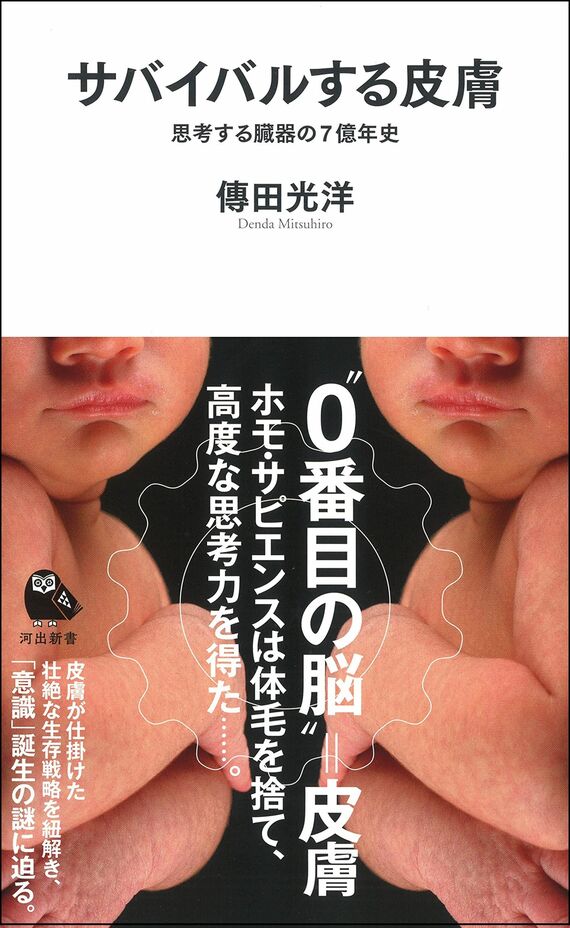

サバイバルする皮膚 思考する臓器の7億年史

人が見たものより「触った」ものを信頼する不思議

こころの起源が皮膚を世界にさらしたという事実