「神の力」どう使う

生命倫理

「生」を操る研究はどこまで許されるのか。

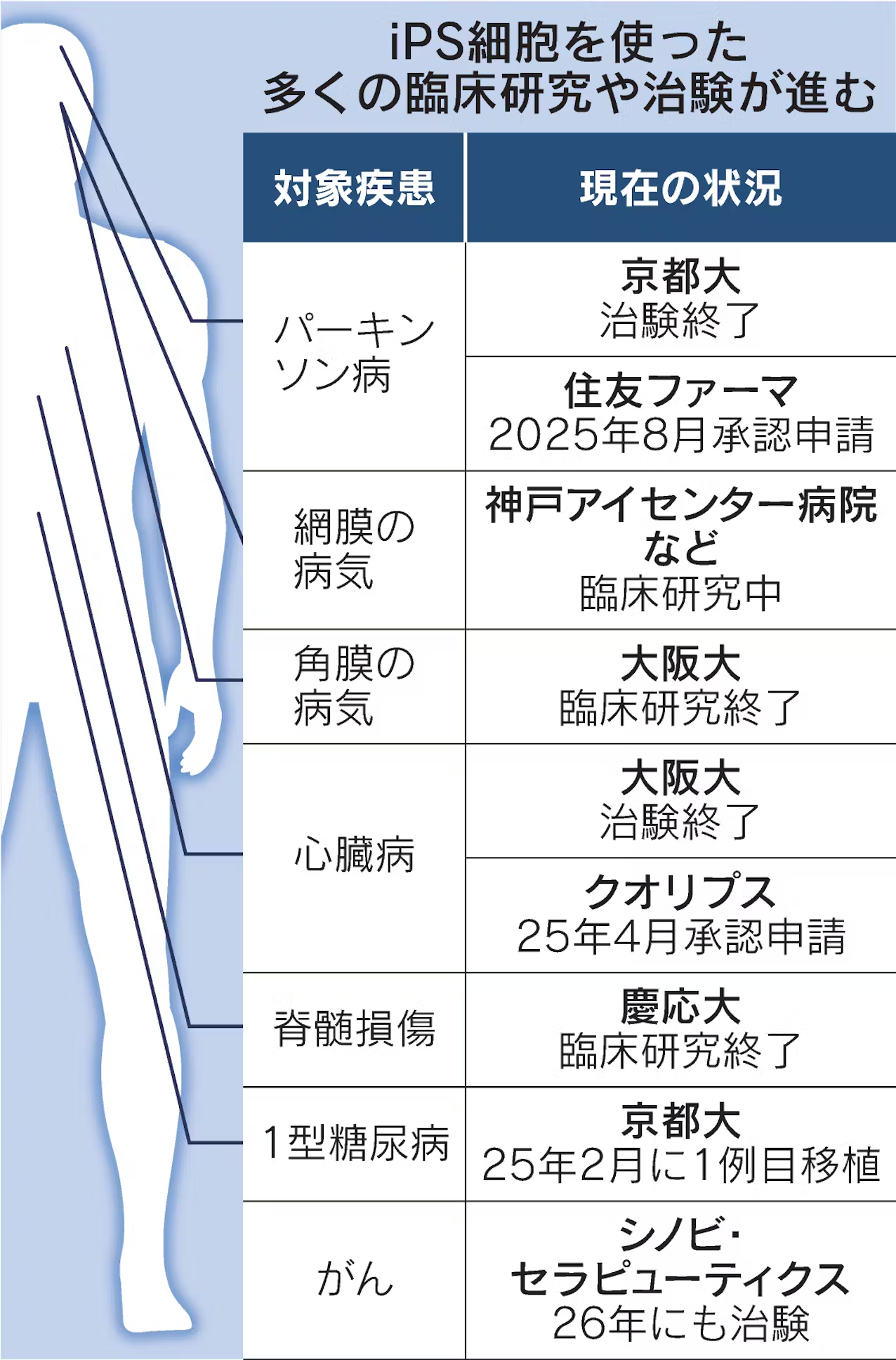

iPS細胞の医療応用

将来は老化の抑制や同性カップルの子どもを作ることさえ可能になるかもしれない。

生命倫理の定義

重要性と背景

具体的なテーマ

-

中絶や安楽死:命の終わりに関する倫理的な議論。

-

代理出産:生殖に関する倫理的問題。

-

医療資源の配分:臓器提供や医薬品の配分に関する問題。

学際的な特徴

生命倫理は、哲学、法学、社会政策など、様々な分野と関係しており、学際的なアプローチが求められます。これは、倫理的な問題が単一の分野に留まらず、広範な視点からの考察が必要であることを示しています。

iPS細胞から作った精子と卵子を受精させ、生命のもとになる受精卵を作製できる。老化を抑制する研究も世界で進んでいる。生命倫理上の課題が浮上してきた。

人工的に生命を誕生させられる。マウスではすでに実現している。iPS細胞から受精卵を作り、命を操作するような行為は倫理的に許されるのか。

「本当に難しい問題だ。そもそもiPS細胞を作ろうと思ったのは、それまで研究に使っていた万能細胞の倫理的な課題を解決するためだった。万能細胞の胚性幹細胞(ES細胞)は、受精卵から作られていた。皮膚の細胞などから作れるiPS細胞ができた瞬間は、倫理的な課題を克服できたと思った。しかし、数日もたたないうちにちょっと待てよと思った」

「よく考えたら皮膚とか血液の細胞から理論的には精子も作れるし、卵子も作れる。1つの倫理的課題を解決するために一生懸命研究してきて、解決できたと思ったら、より大きな倫理的課題を作ってしまったと思って愕然(がくぜん)とした」

日本政府の生命倫理専門調査会は、ヒトの人工多能性幹細胞(iPS細胞)や胚性幹細胞(ES細胞)から作製した精子と卵子を受精させる基礎研究を条件付きで認める方針を決定しました。この方針は、不妊症の原因解明や遺伝性疾患の研究に役立つことが期待されています。研究は最大14日間まで行われ、人間や動物の子宮に戻すこと(移植)は禁止されています。

慶応大学の入江奈緒子教授は今後、iPS細胞から作った精子と卵子を受精させる技術が確立すれば、遺伝に関わる研究が大幅に進む可能性があると指摘しています。

受精から初期の発生の過程を再現できるようになることで、不妊治療の効率や安全性を高める研究にも役立てられるということです。

入江教授は「生殖細胞や初期発生の研究は人の命の始まりを扱う繊細で重要なもので、倫理的な問題点を整理できたことは非常に意義深い。この分野は技術の進歩が速いので、それに追いつけるようルールを作っていくことが大切だ。倫理面と科学の発展のバランスを取りながら進んでほしい」と話していました。

内閣府の生命倫理専門調査会が2025年1月24日に下した決定は、日本の再生医療研究における重要な転換点です。

これまで禁止されていたヒトのiPS細胞やES細胞などの万能細胞からの受精卵作製研究が、厳格な条件下で容認されることになりました。

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の一部改正を行いました